December 8, 2019, 6:21 am

■毎日新聞

∟●

名古屋芸大教授提訴 「解雇撤回後も不当扱い」 昇給・授業なし(2019年12月7日)

不当懲戒解雇を巡る訴訟で和解が成立し、復職した名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)の小西二郎教授(55)が、大学側から和解条項に反して給与などを不当に抑えられているなどとして、大学を運営する学校法人「名古屋自由学院」に、未払い賃金分など約130万円を求めて名古屋地裁に提訴した。11月21日付。

小西教授は教職員組合幹部を務めているが、組合活動を巡り不当な懲戒解雇処分を受けたとして2017年に学園を提訴。今年6月に大学が解雇を撤回し…

↧

December 18, 2019, 6:17 am

■日刊現代

∟●

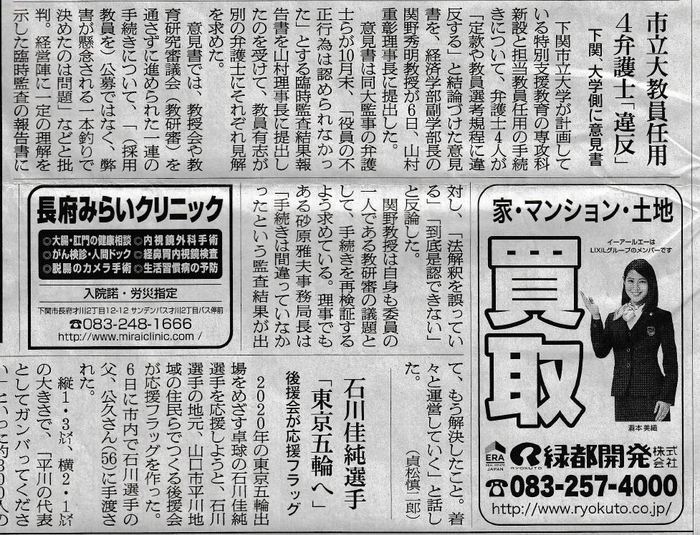

“安倍側近”の下関市長 市立大人事「私物化疑惑」が大炎上

第2の「加計問題」か。安倍首相の「お膝元」山口・下関市で“側近”による「大学私物化疑惑」が取り沙汰され、大炎上している。

舞台となっているのは、経済学部のみの単科大学として1962年に設置された「下関市立大学」。突然「専攻科」の新設が決まったうえ、かつて安倍首相の秘書だった前田晋太郎市長が、教員人事をトップダウンで決めたのではないか、という疑惑が浮上しているのだ。

教員の9割超から計画の白紙撤回を求める署名が集まる、異常事態になっている。

市立大に新設されるのは「特別支援教育特別専攻科」。発達障害のある子供らの教育支援のため、専門的知識を持つ人材を育てるのが目的で、1学年定員10人を予定している。1年間学ぶと特別支援教員免許を取得できる専攻科は、2021年4月開設予定だ。来年度初頭からは、一般向けのリカレント(学び直し)センターを設置する方針となっている。

■規定の審議会を経ずに決定

不自然なのは、新設計画が「降って湧いた」(地元関係者)ことだ。計画について教職員らが知らされたのは今年5月末。大学事務局から突然メールが送られてきたという。6月6日には、計画の中身と3人の教員採用について、理事長から一方的な説明がなされたそうだ。大学の定款では、教員人事や教育課程について、学内の「教育研究審議会」などの審議を経ることが規定されているが、こうした過程を経ずに決められたという。

さすがに、この拙速な決定に、市議会では疑問の声が噴出している。きのう(12日)の市議会では、田辺よし子議員(無所属)が、「なぜこんなにバタバタと決まったのか」「科を新設するのなら、学内でじっくり協議すべきではないのか」「前田市長の独断で決まったように見える」と追及。今井弘文総務部長は「市長公約の『総合大学化』ということもありまして……」と本音をチラリとのぞかせていた。田辺議員はこう憤る。

「人事について、学内の審議も経ていないわけですから、民主主義からはほど遠い決定です。仮に市長が大学の人事に手を突っ込んだとなると、大学のガバナンスにもかかわる問題です」

加計問題では“総理のご意向”で新学部設置が優先的に認可された。下関では“市長のご意向”が働いたということなのか。

↧

↧

December 18, 2019, 6:54 am

■

下関市立大、安倍首相の「お膝元」で進む元秘書市長主導の“大学破壊”

「詰んだ盤面のまま『説明』から逃げ続ける安倍首相」

総理大臣主催の「桜を見る会」前夜祭に関する問題、安倍首相は「説明不能」の状態に陥り、将棋に例えれば、完全に「詰んだ」状況になったことは、【「桜を見る会」前夜祭、安倍首相説明の「詰み」を盤面解説】で詳述した。

安倍首相が、いくら「詰んで」いても、潔く「投了」するような人物ではないことは、これまでの森友・加計問題などへの対応からも予測はしていたが(【“安倍王将”は「詰み」まで指し続けるのか】)、その後の展開は、まさにその予測どおりとなっている。

私が「詰み」を指摘して以降、この問題への安倍首相の発言は、12月2日の参議院本会議の代表質問で、従来と同様の(詰んでいる)説明を「棒読み」しただけ、委員会での質疑も回避し続け、当初は、異例に時間をかけて行っていた官邸での「ぶら下がり会見」も一切行っていない。臨時国会閉会時の官邸での記者会見も、日頃から手懐けている「御用記者」に質問させ、従来どおりの説明を繰り返しただけだった。

「一問一答」形式の対応、つまり「盤面に向かう」ということを行えば、「指せる手がない」ことが露見し、「投了」せざるを得なくなるので、それが、一切できないのだ。

一方で、ニューオータニ側への「口封じ」の効果は続いているようで、内閣府から総理大臣夫妻主催晩餐会などの受注をしている受注業者が、内閣府のトップの首相側への利益供与が疑われるという、深刻な事態に至っているのに、前夜祭の主催者に対して当然発行されているはずの明細書の提示も説明も拒否している。日本の一流ホテル企業としてのブランドや信用が毀損しかねない状況に至っている。

このように、「詰んだ盤面」のまま、一国の首相が説明責任から逃げ続けるという醜態を晒していても、その指揮下にある政府の各部門では業務が日々処理され、年の瀬が近づきつつある。

下関市大で起きている「大学版『桜を見る会』問題」

こうした中、私は、先週末、安倍首相のお膝元の下関市に乗り込み、大学学会主催の、あるシンポジウムに参加し、基調講演者・パネラーとして登壇した。

テーマは「大学改革の潮流と下関市立大学の将来」、それ自体は、近年、文科省が進めてきた「国公立大学改革」の中で、下関市立大学において、従来、教授会での慎重な審議を経て行われていた教員人事を外部者中心の理事会の権限だけで行えるようにする定款変更が、市議会の議決で行われようとしていることなどについて、大学のガバナンス・大学の自治・学問の自由という観点から議論する「学術シンポジウム」であった。

しかし、今、下関市大で起きていることは、単に学術的な議論を行うことだけで済むような問題ではない。60年を超える歴史と伝統のある公立大学の下関市大に対して、安倍首相の元秘書の前田晋太郎市長を中心とする安倍首相直系の政治勢力が、大学を丸ごとその支配下に収めようとする露骨な画策をしている。それに対して、本来、歯止めになるべき山口県も、文科省も、安倍首相の政治権力に「忖度」しているためか、何も口を出さず、凄まじい勢いで「大学破壊」が行われようとしているのだ。

「桜を見る会」問題の本質は、公費によって功労・功績者を慰労する目的で行われる会が、「安倍首相による地元有権者の歓待行事」と化し、後援会関係の招待者が膨れ上がって開催経費が予算を超えて膨張しても、安倍後援会関係者が傍若無人に大型バスで会場に乗り込んできても、何も物を言えず、黙認するしかないという、政府職員の「忖度」と「無力化」の構図である。

前田市長は、その「桜を見る会」に毎年参加し、安倍首相の地元後援者の公費による歓待が問題化したことに対しても「何十年も応援した代議士がトップを取り、招待状が届いて、今まで応援してきてよかったなって、いいじゃないですか」などと放言し(【桜を見る会 安倍首相の元秘書・下関市長はこう答えた…定例記者会見・一問一答】)、ネット上の批判が炎上した人物だ。その市長が、下関市大への市の権限強化を強引に進めようとすることに対して、市も県も国も、全く異を唱えようとしない。

下関市大で起きていることは、まさに、“大学版「桜を見る会」問題”に他ならない。

定款変更の策動の背景にある市長主導の「違法な教授採用」

文科省が進めてきた「国公立大学改革」の下でも、さすがに今回のような定款変更は行われなかった。なぜ、下関市大でそのような暴挙が行われようとしているのか。そこには、大学側が公式には明らかにしていないものの、既に、市議会で取り上げられ、マスコミも報道している「専攻科の創設」とその教授等の採用人事の問題がある。(日刊ゲンダイ12月13日【“安倍側近”の下関市長 市立大人事「私物化疑惑」が大炎上】)

報道によれば、下関市長は、某大学教員を、市立大学教員として採用するよう大学側に要請し、それを受けて、市長の意を汲む大学の幹部は、定款で定められている学内での資格審査等を経ずに専攻科設置方針の決定と教授等(3名の研究チーム)の採用内定を強行し、教員採用を内定し、しかも、下関市大は経済学部だけの単科大学なのに、その教授の専門分野の「特別支援教育」に関して、通常は、教育学部に設置される「特別専攻科」を設置させようとしている。これに対し専任教員の9割超が、専攻科構想の白紙撤回を求める署名を理事長に提出したとのことである。

大学の教員採用には、その大学での研究教育を行うのに相応しい研究教育者を採用するための審査の手続が定められている。その手続について、大学の歴史の中で、過去の失敗も含めて議論を重ね、ルールが形成され、現在の下関市大には、しっかりしたルールが存在する。ところが、そのような大学教員の選任ルールが踏みにじられ、市長主導で、強引な「一本釣り人事」が行われようとしているというのである。

そして、そのような人事が、「教員の人事は教育研究審議会での議を経る」こと、およびその前提として、すべての教員について、公募を前提とする厳正な審査や教授会での意見聴取を経ることなど、下関市大の「定款」以下諸規程の定める手続に違反しているとの批判を受けたことから、今度は、市主導で学内での審査を経ることなく教員採用の人事を合法的に行えるようにしたのが、今回の定款変更の動きなのである。

市立大学の経営・運営に対する市の責任とは

前田市長が、選挙で選ばれた市のトップの市長は、同様に選挙で選ばれた市議会の多数の賛成を得れば、市立大学の予算も人事も好きなようにできると考えているのだとすれば、それは大きな間違いである。

設置自治体と市立大学の関係は、そのような単純なものではない。

確かに、市立大学の経営や運営について最終的な責任を負うのは市である。もし、市立大学の経営が悪化し、市に多額の財政負担を生じているような場合や大学の研究教育の成果が上がらず、それが募集倍率の低迷、就職率の悪化等で客観的に明らかになった場合などには、経営責任を負う市として、経営不振の原因になっている研究教育や教員人事、組織体制の構築等への介入が必要になることもあり得る。また、市の施策として、専門的な見地からの検討を行った上で、相応の予算と人員の投入を含めた市立大学の組織体制の抜本的変更の方針を打ち出すということも考えられないわけではない。

しかし、下関市大の場合には、そのような事情は全くない。募集倍率も特に低くはなく、定員割れの学科もなく、就職率も安定して高い。また、比較的コストがかからない経済学部の単科大学ということもあり、大学の収支は良好で、市に財政的な負担をかけているわけではない。また、下関市大について、総合大学化などが、学内からの構想として検討されたことは何回かあるが、下関市の側で大学の組織体制の根本的な変更に向けて検討され、特定の学問分野について具体的な構想が提示されたことはないようである。

政治的意図による「大学破壊」で、学生、卒業生利益を害してはならない

今回の下関市主導の「一本釣り教員人事」と、それを可能にする理事会主導のガバナンスに向けての定款変更は、設置者の下関市としての経営責任の観点によるものでも、大学の組織改革の構想に基づくものでもないことは明らかである。学内手続を無視した教授人事を強行しようとしている背景が、安倍首相自身、或いは、昭恵夫人の意向なのか、前田市長自身の個人的意向なのかはわからない。しかし、いずれにしても、政治的な意図から、違法な教授人事と、公立大学を安倍首相直系の政治勢力の支配下に収めようとする策謀が進められようとしていることは紛れもない事実である。

このようなことを許せば、これまで以上に、学生が負担する授業料の安定的な収益が市の財政に流用され、大学の教育環境が破壊されていくおそれがある(現在も、市の公共工事による校舎整備にはふんだんに予算が使われているが、その一方で、パソコン環境も十分に整備されていないことを、シンポジウムで学生の一人が訴えていた)。

また、下関市大が、「加計学園の大学のように安倍首相のお友達を集めた大学」と世の中に認識されるようなことになれば、伝統ある下関市大の卒業生にとって、これ程不幸なことはない。

大学幹部も、市も、県も文科省も、なぜ「長いものに巻かれてしまう」のか

それにしても、今、安倍首相のお膝元の下関市で市立大学をめぐって起きていることを知れば知るほど、本当に「絶望的な思い」にかられる。このような明らかに不当な政治的動機による教員採用人事、専攻科設置とそれを契機とする定款変更などの「大学破壊」に、なぜ、理事長、学長など大学幹部が唯々諾々と応じるのか。教授等の人事は、学内規程で定められている「教育研究審議会の議」も、さらにその前提となる公募、審査や教授会の意見聴取等も経ておらず、明らかに違法であるのに、なぜ、弁護士たる監事が、「違法ではない」などという弁護士倫理にも反する監査意見書を提出するのか(これについては、他の中立的立場の4人の弁護士が「違法」との意見書を提出している。毎日新聞12月7日地方版【下関市立大専攻科新設手続き巡り 弁護士の意見書提出 副学部長、教員採用過程検証求める /山口】)。市大の設置者の下関市の担当部局は、このような露骨な不当な大学への政治介入を推し進めることに良心の呵責を感じないのか。山口県の担当部局は、過去に公立大学ではあり得なかった不当な定款変更の認可に抵抗を覚えないのか。そして、大学の自治、学問の自由にも配慮しつつ高等学校教育に関する行政を進めてきた文科省は、このような違法な教員人事や不当な定款変更の動きに対して、なぜ手をこまねいて見ているのか。これらすべてが、「安倍一強の権力集中」の中では「長いものにはまかれろ」ということなのであろうか。

「桜を見る会」をめぐる問題について完全に「説明不能」の状況に陥っている安倍首相を、「当然の辞任」に一日も早く追い込むこと以外に、この国を救う手立てはない。

↧

December 22, 2019, 6:17 am

↧

December 24, 2019, 8:44 am

■JBpress

∟●

安倍首相のお膝元は公私混同、腐敗のオンパレード(2019.12.23(月)

安倍首相のお膝元は公私混同、腐敗のオンパレード

下関市立大学は加計問題と桜を見る会の生き写し、背後に不可解な財団も

伊東乾氏

「大学」版の「桜を見る会」、すなわちサクラ疑獄のアカデミック・バージョンのような事態が「しものせき」の地において現在進行形で展開していることが、今年9月11日付の毎日新聞(https://mainichi.jp/articles/20190911/k00/00m/040/069000c)ならびに山口県の地元マスコミ(https://www.chosyu-journal.jp/yamaguchi/13192)によって報道されています。

言わば下関版「9.11」大学テロ事件といった様相を呈している様子です。

実態は「下関市立大学」における、大学の定款を逸脱した「専攻科」の設置と、教員3人の人事の勝手な強行に対して、専任教員の実に9割以上が反対しているという、どこから見てもただ事ではない状況が発生しているというのですが・・・。

この「下関」という立地は、サクラをいろいろバラエティに富んだ人々と一緒に見る内閣総理大臣のお膝元にほかなりません。

さらに、市立大学の設置者、下関市の「市長」は現総理の運転手などを務め、「長年支持していた代議士がトップになり、応援してきた功績で新宿御苑に呼ばれて何が悪い? この国は民主主義・・・」という、悪い冗談にもならないコメントを発した人物です。

その市長自らがごり押ししているという。

公職に就くうえで基本的な法規に関する学習理解を欠く人物が、悪い冗談みたいですが、大学のつくりを壊している・・・などとなると、これは穏やかではありません。

この市長氏、長崎大学水産学部で学んだということから、フィッシュは勉強してもファッショを防止する勉学はトンとしなかった様子と、すでに本連載でも記しましたが・・・。

「サクラ疑獄」が将棋の盤面で「詰んでいる」ことを明示した郷原信郎弁護士は「安倍首相のお膝元で進む元秘書市長主導の<大学破壊>」と断じています。

一体何が起きているのでしょう?

まず出来事を追うところから始めてみたいと思います。

経済大学にいきなり「特別支援教育」

まず大前提として、下関市立大学は「経済学部」だけで構成される単科大学、いわゆる「カレッジ」であることを確認しておきましょう。

戦後高度成長前期の1956年=昭和31年、公立「下関商業短期大学」が設立されます。設置者は下関市、地元で商業教育に重点をおいた短大として作られたのが、この大学の原点になります。

それが1962年=昭和37年に4年生の単科大学に発展的に改組されたのは「来るべきベビーブーマーたちの地元大学進学」を念頭に置いたものと思われます。

短大時代の定員は1学年120人で全240人、高等学校より小さいかもしれない規模でした。

しかし、最新の入試データによると一般入試310人、推薦入試130人、特別入試10人の450人、さらに第3年次編入で12人を採用しており、短大時代に比べると1学年あたり4倍に近く、在学生全体では8倍と、著しい規模拡大が見て取れます。

そして、これらの学生すべてが「経済学部」に学んでいる。

学科は「経済学科」「国際商学科」「公共マネジメント学科」の3つに分かれていますが、いずれも経済学ならびにその基礎となる教養課程を教授する指導陣が、60年近い大学の歴史を通じて一貫して指導してきたことが分かります。

さて、ここに突然、青天の霹靂のように現れたのが「市長の意向」によって突然設置が決まった「特別支援教育」の専攻課程だというのです。

経済学とは何のかかわりもない、教育学部あるいは福祉関係の学部に設置されるような特設課程が、大学内のルールと無関係にねじ込まれてきたというのです。

琉球大学から講座まるごと移殖

属人的な人事経緯

「特別支援教育」は様々な意味で難しい専門分野のように思われます。

小中学校の特別支援学級を担当する教員養成コースは、教育学部の中でも、かなりデリケートな専門と考えることができるでしょう。

琉球大学には「特別支援教育専修」のコース(www.edu.u-ryukyu.ac.jp/faculty/tokusi)が設置されていましたが、定員割れのため平成30年度を持って廃止されたとのこと。

そして、その廃止された専修科をそのまま丸ごとスタッフ3人、山口県に移植しようというのが、今回下関市立大学で発生している事態であるというのです。

下関市議会でのやり取り(https://www.chosyu-journal.jp/yamaguchi/13192)によると、

「In-Child(インチャイルド)インクルーシブ教育を熱心に行っている、琉球大学の韓昌完(ハンチャンワン)教授を市長が紹介され」

「この方はすごくいいな」と下関市長が思い

元副市長の市立大学理事長に「会って話をしてみませんか」と紹介したところ

「市長の意向」として、下関市立大学に現職教授会などと無関係に「トップダウン」の「決定」が進み

「現役の教員や大学を卒業した教員免許状を取得している者を対象にした」専攻科を

市の総務部が「資格取得も視野に入れた社会人が求める教育の提供がこれからは求められていると考え」、市立大学教授会はもとより、市役所の他の部局とも無関係に

「総務部のなかで検討して市として判断をしたところだ」(今井弘文下関市総務部長)というのです。

下関市長は2年ほど前に「発達障害に関心のある一般市民の女性の方」から紹介を受け、韓昌完教授と知り合い、その後2、3度程度会っただけで、市長の意向として琉球大学の講座丸ごと3人分の人事を含む、既存の経済学部とは全く無関係な「特別支援教育専修科」設置を画策、

「定款に違反しているではないか?!」との指摘から、市立大学の定款そのものを全面的に書き替えてしまおう、という話になっており、保存されているはずの公文書が次々と破棄されたことになっているサクラ疑獄同様「大学版<桜を見る会>」の様相を呈していると指摘されているわけです。

背後に実態不明の財団?

この事件の周辺を追って行くと、公開情報の範囲だけでも、相当不可思議な構図が浮かび上がってきます。

市立大学の人事が起案されたのは2019年6月とのことですが、これに半年以上先立つ2018年10月1日時点で山口県認可の「一般財団法人HAN研究財団」なるものが設立されています。

HANはご丁寧に「Human-services Action for the Next innovation」だそうですが、舌を噛みそうなHSAFNI財団ではなく「HAN」と略され、琉球大学の韓教授をスピーカーとするセミナーなどを主催しているので、人ありき、で作られたものとみられても仕方ないと思われます。

どうしたことか、財団ホームページは開店休業(https://www.han-rf.com/)になっていますが、この「HAN財団」の理事を務めていた人物が、下関市立大学の経営審議会のメンバーとして、韓教授らの人事を含む「新専攻科設立」を決定する場に関わっていたというのですから、穏やかではありません。

もし事実であれば、すこぶるつきの「利益相反」で、官費の執行、公金の支出にあたって正当な手続きとは到底認められないでしょう。

問題の「HAN財団元理事」は、経営審議会が開催された6月26日の2日後、6月28日になって「3月1日付で理事辞任」と登記されていたとのことで、まさに「桜を見る会」の名簿やシュレッダーをめぐるどうしようもないやり取りと同じようなことを、性懲りもなく下関でも繰り返していることがバレている。

このほかHAN財団には、市長も所属していた市議会会派の議員が複数、理事や評議員として名を連ねていることが判明しており、いろいろでき試合で仕込まれた話であるのは間違いないようです。

公金の私物化

サクラ疑獄と同様の構図

「下関市立大学」は特別支援教育専攻科を無理やりつくるために、定款から改めて、既存の教員と無関係の新部署を無理やり作ろうとしています。

しかし、これは「来るべき総合大学化」に向けて、「市長の意向」で勝手にイニシアティブをとっていく、前哨戦に過ぎないらしいことが経緯から透けて見えます。

もしこれが、地方のお金持ちが私立大学を率いて、自分の構想に沿った大学を作るのだ・・・というのなら、まだ分からない話ではない。

例えば加計学園。私立です。

「世界のトップ水準大学を作り、海外からも留学生を呼び込んで活性化」という特区の設置趣旨が、いつのまにか「地元の悲願」に置き換わり、そういう本末転倒を全く意に介さない公金使途の付け替えは、派手でないためか、マスコミも特に注目しません。

世界のトップを謳いながら、獣医学に貢献して日本人のノーベル賞も出ていますが、そういう理研、もとい「利権」と無関係なあたりはトンと無関係。

私は偏差値というものをおよそ信用しませんが、岡山理科大学獣医学部に関して検索してみると偏差値35-55という数字が出てくるのは目にしました。

世界最高水準で各国から留学生を呼び込んでいるのかどうかは、よく分かりません。

一度できてしまえば、後は惰性で回ってしまうということか。

しかし岡山理科大、つまり加計学園は「私立大学」、これに対して「下関市立大学」は市立大学で、市が設置者といっても、市長は単に首長であって、大学は学生の納める授業料と、市民の納める税金で回っている。

人事を私してよいというような代物では全くありません。

ことが大学だから、物事が分かりにくくなっているわけで、市長が誰かの紹介で1、2度会った人を気に入り、自派の自民党議員などと営業組織も準備して、「この人はいい」と市役所に採用して経理出納など扱わせると考えれば、どれくらい無茶苦茶なことをやっているか、すぐに分かるかと思います。

実際、下関市で起きている出来事を調べてみると、市長派議員、特に市議会議長や元市長の「飲み会からの帰路」に市のタクシー券が使い放題とか(https://www.chosyu-journal.jp/yamaguchi/13102)出てくるわ出てくるわ、公私混同、腐敗のオンパレード状態であることが分かります。

「教授会メンバーのほぼ全員を敵にして、3人だけ雇用して、あの狭い大学の中でまともにやっていけるのか・・・」という地元の声は、その通りと思います。

教員もそうですし、たった10人採用される学生の履修もまともに進むのか。

1人年間27万円の学費で10人なら270万円の歳入に対して、人件費は新規雇用の教員3人プラス事務スタッフなど、1講座分数千万、ざっくり1億円はかかると思います。

つまり、1億円から授業料の270万円を引いた9730万円ほどは、「市長の意向」で税金を投入することを意味するわけです。

桜を見る会の5千万円など大したことではないと豪語する馬脚、もとい背景の根拠が丸見えとなった一幕でもあるようです。

子は親を見て育つと言います。

子分もまた、親分の背を見て育ってしまったのでしょう。

「桜を見る会」で「地元で首相の選挙に貢献した人が新宿御苑に招待されて、何が悪い」という、あり得ない発言が放置されているのを不思議に思っていました。

しかし、実はそれどころではないフィッシュ、もとい“ファッショナブル”な市立大学乗っ取りなど、とんでもないお膝元の実情であることが改めて全国に知れ渡ったわけで、今後の推移が注目されるところと思います。

↧

↧

December 25, 2019, 5:11 am

■

道新(2019/12/25)

【稚内】稚内北星学園大の経営危機問題で、稚内市の工藤広市長は25日の市議会全員協議会で2020年度から京都市の学校法人「育英館」の経営参画を受けて存続を図ることを報告した。

同大を運営する学校法人稚内北星学園は、20年度までに過半数の理事を受け入れ、育英館の松尾英孝理事長が理事長に就任する。現在の情報メディア学部情報メディア学科は変えないが、来夏までに大学名の変更を検討する。今後は協議を進め、年度内に市と稚内北星学園、育英館の3者で協定書を締結する。

↧

December 25, 2019, 5:12 am

■

日経新聞(2019/12/25)

経営危機にある稚内北星学園大学(北海道稚内市)は、専門学校を運営する学校法人育英館(京都市)の支援を受け存続することになった。稚内市の工藤広市長が25日、市議会の全員協議会で表明した。情報メディア学部の単科大であることは変更せず現在、育英館理事長の松尾英孝氏が2020年度から大学理事長になり経営を一新する。

工藤市長によると、体制移行に向け市、大学、育英館で19年度中に協定を結ぶ。20年8月をメドに大学、法人の名称変更を検討している。

日本経済新聞の取材に松尾氏は「ビジネスの世界でロボットなどの情報技術の識見が求められ、情報メディア学部は有望な分野。地方で優秀な人材を育成する」と強調。「地元で広報をくまなく行い志願者増につなげたい」と語った。

育英館は京都府や高知県で看護専門学校や日本語学校などを運営。同じく松尾氏が理事長を務める別法人の京都育英館は苫小牧駒沢大学(苫小牧市)、北海道栄高校(白老町)を運営している。

稚内北星学園大は1987年に短大として開学し、2000年に4年制へ改組した。ここ10年は定員割れが続き充足率が50%台にとどまっていた。経営不振の大学に対する私学助成金を削減する国の方針で国庫補助金が減少。市は16年度から補助金5000万円を支援する一方、存廃を巡り大学と協議していた。

↧

December 25, 2019, 11:49 pm

↧

December 28, 2019, 5:46 am

■

緊急アピール

■緊急アピールの署名サイトは,以下です。

く

アピール賛同署名サイト

緊急アピール

私たち研究仲間と友人一同は、袁克勤・北海道教育大学教授の中国での安否について憂慮しています

わが国の人文・社会系の学界において戦後東アジア国際政治史研究の著名な学者の一人である袁克勤・北海道教育大学教授の安否について心配しています。袁教授は、2019年6月に親族のご不幸という事情により中国に一時帰国されましたが、それ以後、現地にて音信不通となっています。袁教授は、現在、高血圧による体調不良で中国にて療養中であるとの伝聞情報がありますが、すでに半年以上も連絡がとれない状態が続いております。

在札幌中国総領事館、北海道教育大学など関係諸機関も袁教授の安否について調査などをされていると確信しますが、袁教授が現在、中国でどのような状況で暮らしておられるのか、教授の安否について確認できる情報をお持ちの方がおられましたら、なにとぞお知らせいただきたくお願い申し上げます。また研究仲間・友人一同、袁教授が一日も早く、日本に無事にお戻りになり、教壇に復帰されることを切に願っています。

2019年12月24日

袁克勤教授の研究仲間・友人を代表して

岩下明裕(北海道大学教授)

佐々木卓也(立教大学教授)

武田泉(北海道教育大学准教授)

池直美(北海道大学講師)

*このアピールはすべて個人的なものであり、いかなる組織や機関を代表するものではありません。また本件に関わる問い合わせ・照会につきましては、すべて岩下の方で対応しますので、よろしくお願いします。

問い合わせ先:岩下明裕 090-2873-3618 akotaro@msi.biglobe.ne.jp

*電話が通じない場合にはどうぞ留守番メッセージをお残しください。後ほどこちらから折り返します。

マスコミ報道

■

北海道教育大の中国人教授が音信不通に 5月に帰国後(朝日)

■

中国人教授、音信不通で声明 北海道教育大の同僚(共同通信)

↧

↧

■

長崎新聞(2019/12/31)

長崎大で助教として働き、2月に雇い止めされたベルギー国籍のリュク・ロースフェルトさん(59)が27日、十分な説明がないまま契約期間を短縮し、雇い止めしたのは無効だとして、同大に雇用の継続と未払い賃金など約530万円を求め、長崎地裁に提訴した。

訴状などによると、ロースフェルトさんは2011年3月、3年契約で雇用され、医学部の学生に医学英語などを教えていた。14年3月に3年契約で更新。17年3月の2回目の更新では、契約期間が2年に短縮されていたが、日本語で記載された書面を渡されただけで特に説明はなかった。ロースフェルトさんは内容を理解できておらず、18年11月に大学側から契約を更新しないことを伝えられた時、初めて変更されたことに気付いたと主張している。

13年4月施行の改正労働契約法は、有期契約労働者が通算5年を超えて働けば無期契約に転換できるとしている。ロースフェルトさんはこれまでの契約同様に3年契約を結んでいれば、「無期転換」の権利を有していた。

提訴後、長崎市役所で会見したロースフェルトさんは「変更があれば説明するのは大学の責任」と大学側の対応を批判。代理人の中川拓弁護士は「無期転換ルールを逃れる脱法行為だ」と話した。

同大は取材に「訴状が届いていないのでコメントは差し控える。今後、訴状の内容を精査し、対応していく」とした。

↧

January 17, 2020, 10:32 pm

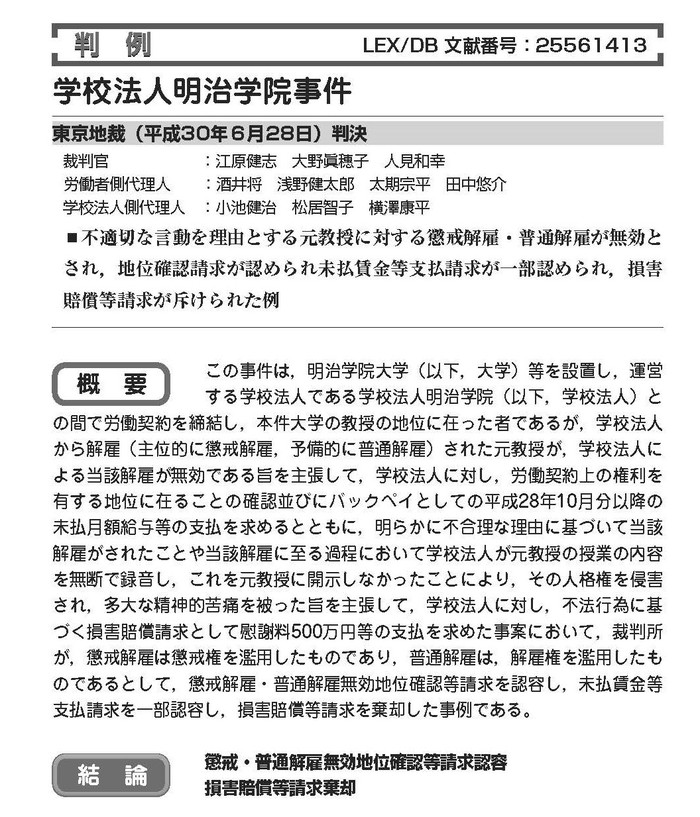

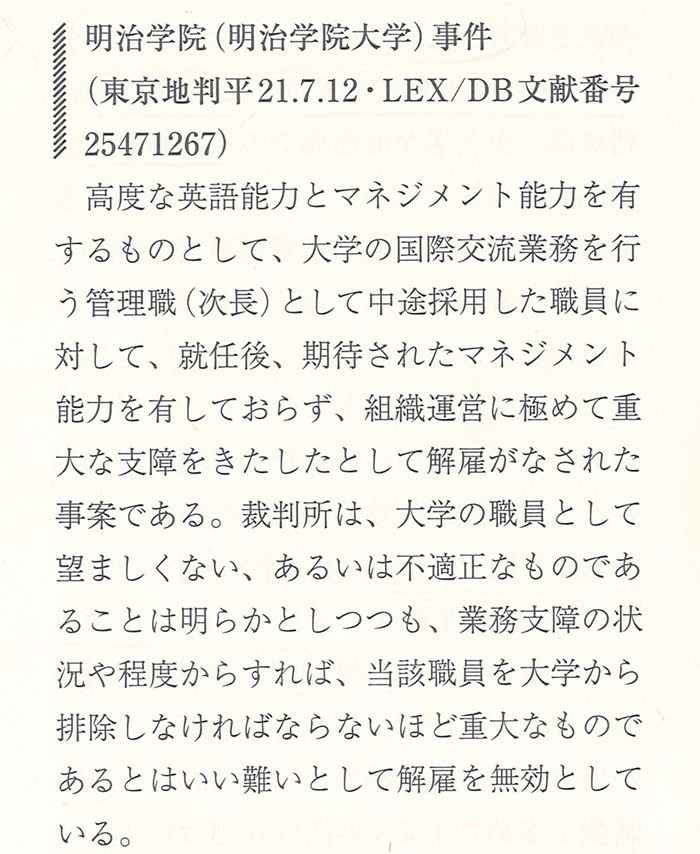

明治学院大学は国際交流センター次長を不当解雇していた。

【画像を添付】

(日本私大教連『大学教職員のための判例・命令集2』2018年)

![%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg]()

↧

January 25, 2020, 12:59 am

↧

January 25, 2020, 12:59 am

↧

↧

December 8, 2019, 6:02 am

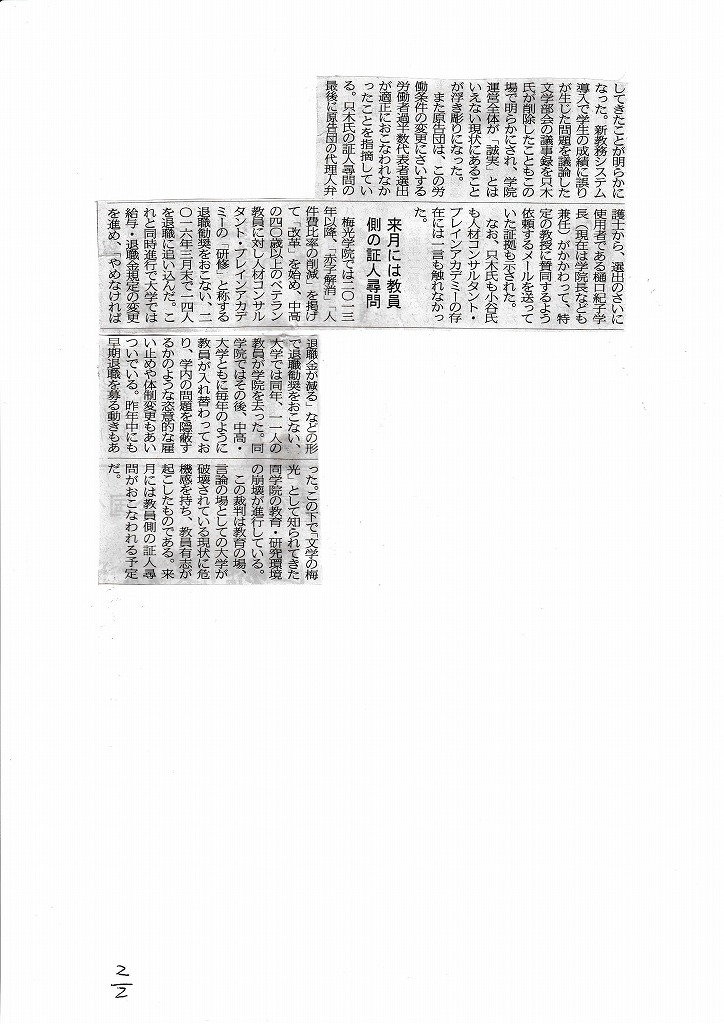

朝日新聞(山口・下関)2019年12月07日

![%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A320191207.JPG]()

↧

February 2, 2020, 12:44 am

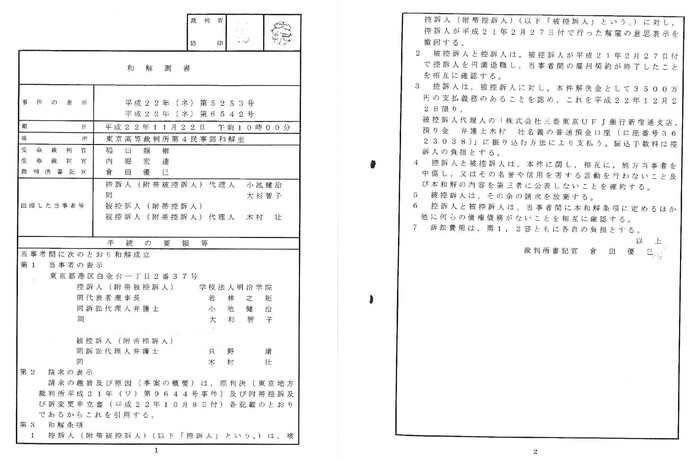

■もう一つの「明治学院大学事件」の結末

明治学院大学「事務職員」(次長)解雇事件の結末

東京地裁で解雇無効の判決後、東京高裁で退職和解が成立。

明治学院大学は職員に対し、解決金3500万円を支払う。

![%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg]()

↧

February 2, 2020, 1:01 am

■

北海道新聞(2020/01/21)

北大教職員組合は21日、同大学長選考会議が検討している学長の選考方法の変更に反対する声明を発表した。選考会議が職員に対する叱責(しっせき)などがあったとして文部科学相に解任を申し出た名和豊春学長に対する審議が続く中での制度変更は「合理性がない」と批判。まずは解任申し出の経緯を説明すべきだとしている。

現在は、専任の教員20人以上が推薦した候補者から業績や教職員による学内意向投票の結果などを考慮して学長を選んでいるが、選考会議は理事や各研究院長らでつくる教育研究評議会も候補者を推薦できるようにしたい考えだ。

北大職組

声明:「総長選考方法の道理なき変更に反対する」2020/1/14

↧

January 18, 2020, 5:51 am

明治学院大学は国際交流センター次長を不当解雇していた。

【画像を添付】

(日本私大教連『大学教職員のための判例・命令集2』2018年)

![%E7%94%BB%E5%83%8F18.jpg]()

↧

↧

December 17, 2019, 7:45 am

■

大分合同新聞(2019/12/18)

大分大(大分市、北野正剛学長)の経済学部長選考に関し、大学が設置した第三者委員会(岡村邦彦委員長、3人)は17日、「学部の要項とその運用は大学規定に抵触する」と答申した。北野学長は要項の廃止を求める考えを示し、学部側に対応するよう通知した。

同大の規定では学長が新しい学部長を任命、同学部の要項では教授会が開く選挙で学部長候補者を選ぶと定めている。北野学長が同学部の候補者と異なる人物を学部長に選んだことに対し、教授会が選挙結果を意見として聞くよう要請。大学側はその行為と学部要項が大学規定に触れる恐れがあるとして、妥当性を検証する第三者委を10月に立ち上げた。

第三者委は、学部要項は、教授会が選挙で学部長候補を選ぶという旧制度を抜本的に改めて制定された現行規定に「明らかに矛盾している」と指摘。学部側が学長に意見を伝えようとした行為も「誤った要項に基づくもの」とした。

答申を受けた北野学長は「規定の周知徹底で教職員のコンプライアンス意識を高める」と強調。同学部教員は「大学側の言い分だけ聞き、きちんと検証する気がないように受け取れる。落胆が大きい」と話した。

〇メール「問題視しない」

北野学長は同日の会見で、高見博之経済学部長(54)が、学部生を名乗る匿名の文書で自身の選考過程を批判され、「実名で主張を」と書いたメールを全学部生約1200人に送ったことに対し、「匿名だったので仕方がない」として問題視しない考えを示した。

↧

December 17, 2019, 7:48 am

■

朝日新聞(2019年12月18日)

大分大学経済学部の学部長選考をめぐり、選挙手続きを定めた同学部の要項の運用が大学の規程に反するおそれがあるとして大学側が設置した調査・検証委員会は17日、北野正剛学長に報告書を提出した。調査委は学部が学部長候補を選挙で決めたのは大学の規程に反すると結論づけた。

大分大経済学部の学部長選考をめぐる問題は今年8月、当時の学部長が同大理事に就くのを機に後任を選ぶ過程で起きた。学部は教授会で選挙をして候補者を決め、学部長は候補者名を書いた文書を作成した。

だが学部長は北野学長に文書を出さず、選挙で得票があった5人の名前を口頭で説明した。学部長は文書を出さなかったことを学部内で非難されたため、その後、北野学長に何度か文書を出そうとしたが、学長は受け取らなかった。大学側は経済学部が選挙をしたことや文書を再三提出しようとしたことを問題視し、調査委を設置していた。……

↧

February 8, 2020, 6:14 am

長洲新聞(2020年2月7日)

![20202.7%E9%95%B7%E5%91%A8%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%80%E3%80%8C%E5%85%83%E6%95%99%E5%93%A1%EF%BC%92%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%A8%BC%E4%BA%BA%E3%81%AB%E7%AB%8B%E3%81%A4%E3%80%8D_%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8_2.jpg]()

↧