October 18, 2019, 10:55 pm

■

NHK山口(2019年10月18日)

下関市にある市立の単科大学で、教員の人事などをめぐり、市議会が大学の定款を変更する議決をしたことは問題だとして、学部長らが、定款の変更を認可する県に対して、留保を求める請願を行いました。

下関市立大学の教員の人事などをめぐっては、市が先月、大学の経済学部の教授などが入る審議会を経ずに、新たに設けられる▼諮問機関としての「人事評価委員会」や▼外部の有識者も加わった議決機関としての「理事会」を経るように、大学の定款を変更する議案を議会に提出し、議決されました。

これについて、大学で唯一となる経済学部の飯塚靖学部長は、18日県庁を訪れ、定款を変更するのは問題だとして、変更を認可するかどうかを決める県に対して、留保を求める請願書を担当者に手渡しました。

請願書では、審議会を経ずに教員人事などが行われれば、透明性や公正さを損なう恐れがあるなどと指摘しています。

請願書を県に提出したあと、飯塚学部長は記者会見し、「定款変更の議決は極めて遺憾だ。県にはきちんと内容を吟味して審査してほしい」と述べました。

下関市立大学は経済学部だけの単科大学ですが、前田市長は多様な人材の輩出をめざして、総合大学にすることを公約に掲げていて、障害がある子どもへの教育法を学ぶ、新たな「専攻科」を設置する準備を進めています。

飯塚学部長などは、前田市長などが一方的に、新たな教員の人選も進めているなどと批判し、一連の手続きを問題視していますが、これについて下関市の山田之彦総務課長は、「手続きに問題はなかった。県に適正に審査してもらいたい」とコメントしています。

↧

October 22, 2019, 8:25 am

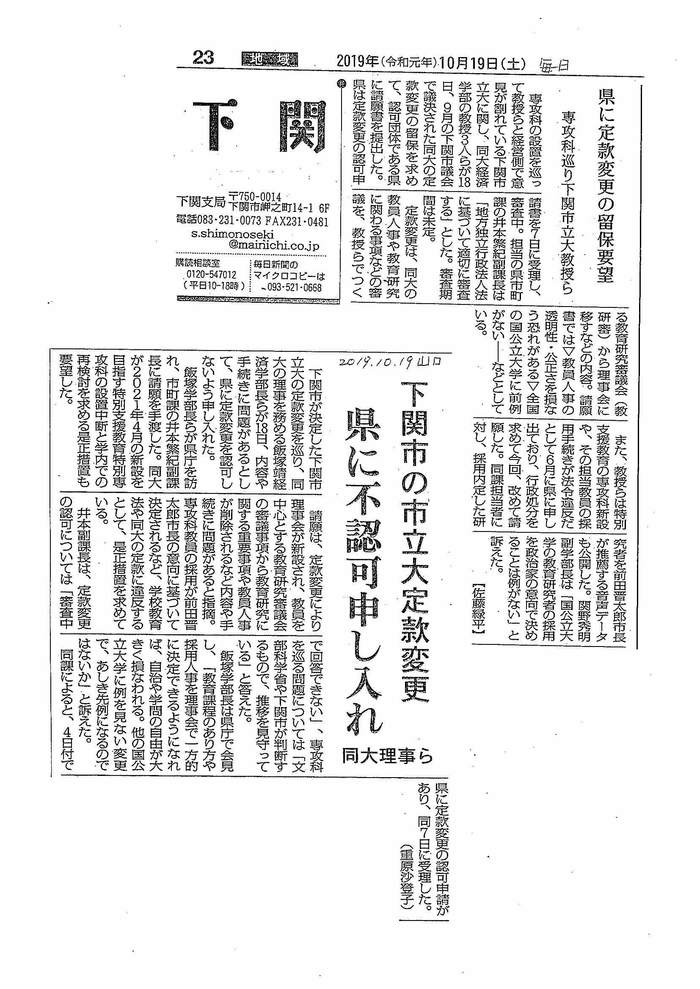

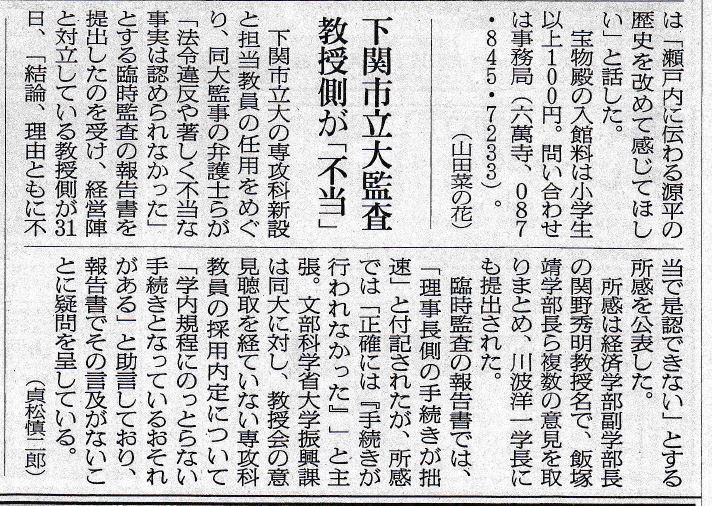

毎日新聞(2019年10月19日)

![191019%E6%AF%8E%E6%97%A5%E3%80%81%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E5%A0%B1%E9%81%93.jpg]()

↧

↧

October 22, 2019, 8:31 am

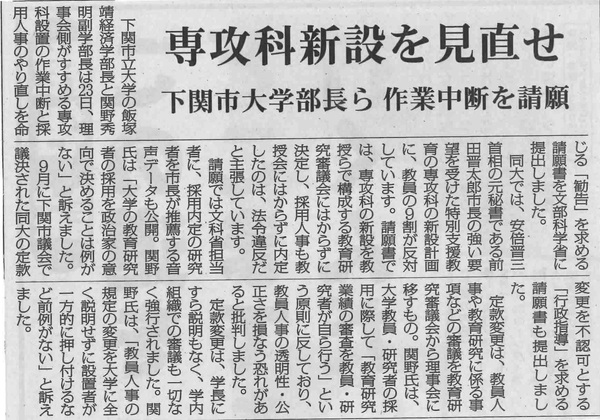

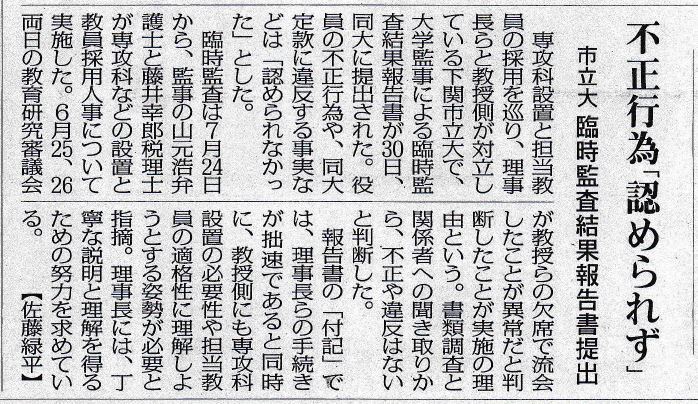

しんぶん赤旗(2019年10月19日)

![191022%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%93%E8%B5%A4%E6%97%97%E8%A8%98%E4%BA%8B.jpg]()

↧

October 25, 2019, 9:17 am

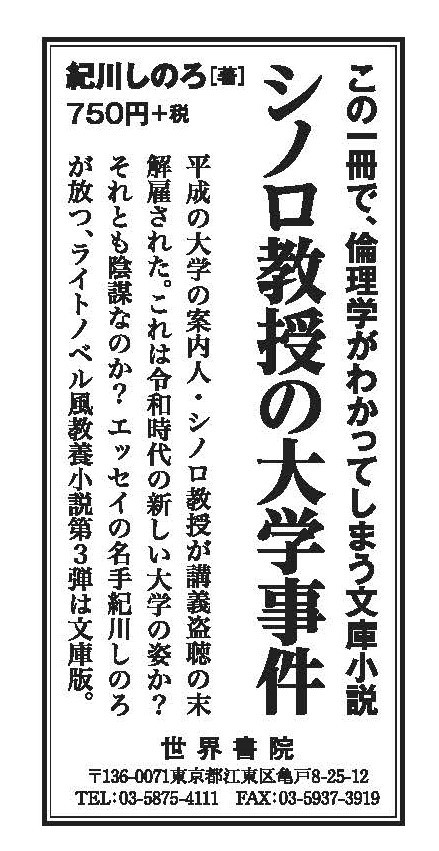

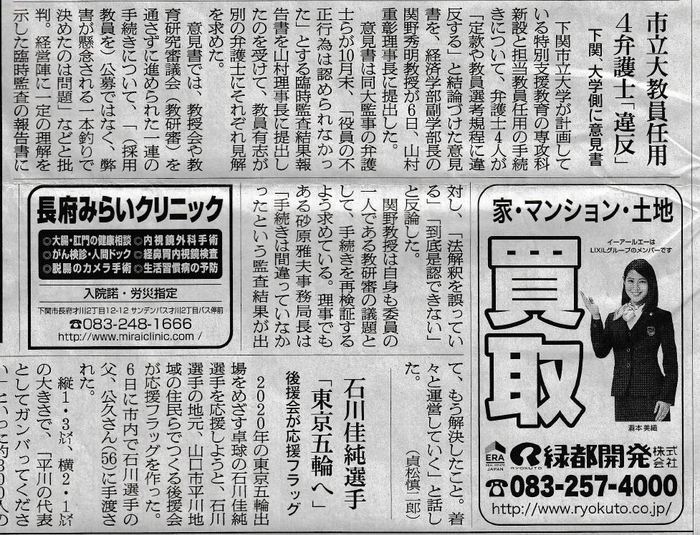

しんぶん赤旗(2019年10月25日)

![191025%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%B6%E3%82%93%E8%B5%A4%E6%97%97%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A0%B1%E9%81%93.jpg]()

↧

October 30, 2019, 6:50 am

■

NHK山口(2019年10月30日)

下関市立大学が、新たな教員の採用に向けて定款の変更を県に申請したことに、学部長などが反発している問題について、弁護士などによる臨時監査が行われ、「著しく不当な事実は認められなかった」とする一方で、「大学側の手続きが拙速だ」と指摘して、より丁寧な対応を求めました。

下関市立大学では、新たな専攻科の設置に向け、教員の採用や定款変更の手続きを進めていますが、大学の学部長などが「定款の変更は透明性や公正さを損なう恐れがある」などと反発し、県に定款変更を認可しないよう求めています。

こうした中、大学の監事の弁護士と税理士が、この問題について臨時監査を行い、30日、報告書をまとめました。

それによりますと、「大学側に不正行為は認められず、法令違反や著しく不当な事実は認められなかった」としています。

その一方で、一連の手続きの進め方について、「拙速で、教授側に強い抵抗感があることは理解できた」などと指摘し、大学側により丁寧な対応を求めています。

これについて、下関市立大学の砂原雅夫事務局長は、「今後も法令などを順守し、引き続き、専攻科の設置に向けて準備を進めていく」とコメントしています。

↧

↧

October 31, 2019, 7:07 pm

↧

November 1, 2019, 7:14 am

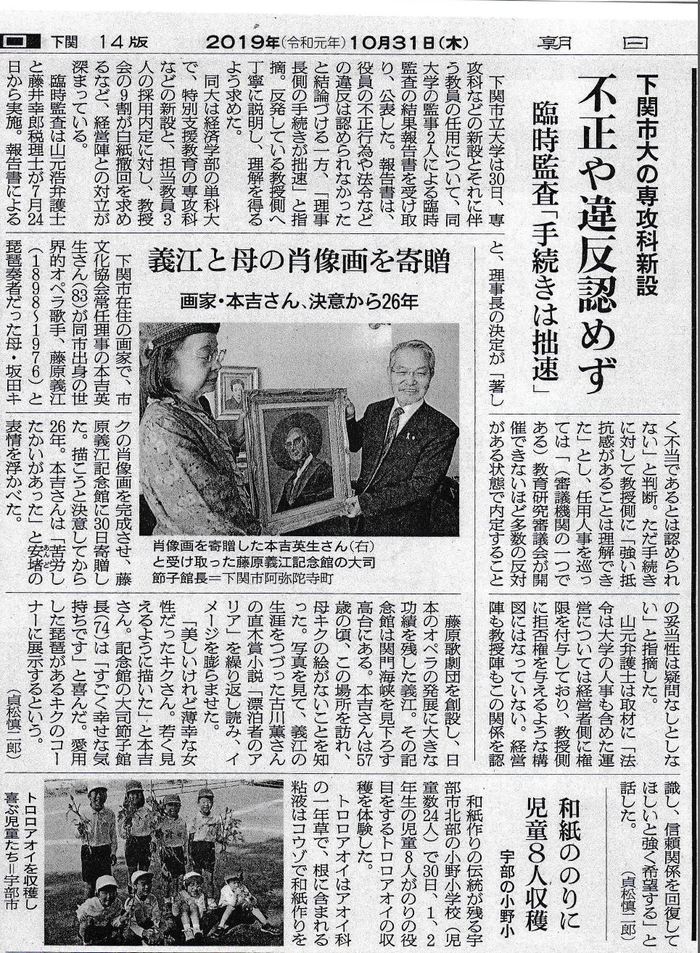

朝日新聞・下関(2019年10月31日)

![%E6%9C%9D%E6%97%A51031.JPG]()

↧

November 1, 2019, 7:15 am

朝日新聞・下関(2019年11月1日)

![%E6%9C%9D%E6%97%A51101.JPG]()

↧

November 1, 2019, 7:17 am

毎日新聞・下関(2019年10月31日)

![%E6%AF%8E%E6%97%A51031.JPG]()

↧

↧

November 29, 2019, 6:28 am

■毎日新聞(2019年11月27日)地方版

淑徳大(千葉市)の学部廃止を理由に解雇されたのは不当だとして、教授3人が大学を運営する法人に、解雇無効や雇用継続を求めた訴訟は26日、東京高裁(野山宏裁判長)で、2人と法人との間で和解が成立した。

教授側代理人によると、2人が来年3月まで教授として大学に在籍し、未払い給与も支払われることが和解条項…

↧

November 29, 2019, 6:36 am

■Business Journal

∟●

2019年11月13日 田中圭太郎「現場からの視点」

大学で英語などの授業を「外注化」と称して民間に丸投げすることは、文部科学省が禁止している。にもかかわらず、外注化を試みようとする大学が後を立たない。今年も大規模な外注化を決定した大学が現れた。それは、東京都町田市にある桜美林大学だ。

桜美林大学は今年7月、2020年から芸術文化学群の英語の授業をすべて外注化すると、突然学内に通知した。授業は全部で72コマあり、非常勤講師がすべての授業を担当しているが、講師たちの処遇がどうなるのか、11月に入っても何も明らかにされていない。

それどころか、首都圏大学非常勤講師組合と、外国人講師が所属する全国一般東京ゼネラルユニオンの2組合が団体交渉を要求しても、いまだに1度も開催されていないのだ。

10月下旬、桜美林大学の対応は不当労働行為だとして、2つの組合は東京都と神奈川県の労働委員会に救済を申し立てた。非常勤講師の大量解雇に発展する可能性がある、桜美林大学の現状を取材した。

約20人の非常勤講師が解雇の危機か

「英語の授業を外注化することだけがわかっていて、削減される授業のコマ数や、授業を担当している非常勤講師の処遇がどうなるのかなどは、まったく明らかにされていません。大学から説明がないままで、講師たちは大きな不安を抱えています」

桜美林大学で働く非常勤講師が置かれた立場の異常さを訴えたのは、首都圏大学非常勤講師組合と全国一般東京ゼネラルユニオンだ。両組合は10月29日、神奈川県庁で記者会見し、学校法人桜美林学園と桜美林大学の不当労働行為に対する救済申し立てを、東京都と神奈川県の労働委員会に申し立てたことを明らかにした。

問題が発覚したのは今年7月8日。大学は英語を担当する教員向けのニュースレターで、来年度から芸術文化学群の英語の授業を、ベネッセグループ傘下で英会話教室などを運営するベルリッツ・ジャパンに外注化することと、その結果として担当科目に大幅な変更が生じることを通知した。

芸術文化学群の英語の授業は72コマあり、非常勤講師が担当している。担当する授業がなくなれば、講師は解雇される恐れがある。ところが大学は、外注化を通知して以降、削減するコマ数の規模や講師の処遇など、何も説明していないのだ。

非常勤講師組合によると、72コマの授業がすべて外注化された場合、約20人の非常勤講師が解雇される恐れがあるという。非常勤講師の多くは無期雇用化されており、桜美林大学で長く勤務してきた外国人講師も多い。「外注化するからといって、詳細を明らかにしないまま解雇することは許されない」という非常勤講師組合の主張は当然だろう。

団体交渉の拒否は違法行為

問題発覚から10日ほどが経過した7月19日に、非常勤講師組合と東京ゼネラルユニオンは団体交渉を申し入れた。桜美林大学は「9月下旬まで待ってほしい」と回答。理由も示さずに2カ月以上も先延ばしにするのは異例だとして、非常勤講師組合は8月中の開催を求めたが、結局9月24日に初めての団交がセッティングされた。

ところが、この日の団交は、当日になって反故にされた。組合側は当事者も含めて20人程度が参加する予定だったが、場所が決まっていなかったため大学に問い合わせると、数人しか入れない会場を指定してきた。

組合側が大きな会場に変更するように求めると、大学側はいったんは「変えます」と答えたが、やはり小さな会場で開催すると述べ、参加する人数を調整しない場合は延期すると通告。組合側は可能な限り多くの人を会場に入れようとしたが、大学側は「こんな大人数では交渉できない」として退出してしまった。

さらに、外国人講師が加入する東京ゼネラルユニオンと大学側は、10月9日に団交を予定していたが、大学側は交渉は日本語だけで、5人までしか入場できないと一方的に決めた。ユニオン側は1回目は譲歩するけれども、英語でも対応するように団交の席で協議することを提案したが、大学側は拒否。結局折り合わず、団交は開かれていない。

大学が一方的に日本語だけで対応することを決めて、組合が応じなければ団交自体を拒否する行為は、過去に東京学芸大学が行なって、2016年に東京都労働委員会から不当労働行為だと認定されたことがある。ユニオン側は桜美林大学の対応は不当労働行為にあたるとして、10月28日、東京都労働委員会に救済を申し立てた。

そもそも、団交を拒否することは、労働組合法に違反する行為といえる。非常勤講師組合は組合員の多くが神奈川県に居住していることもあり、10月29日に神奈川県労働委員会に救済を申し立てた。これが現在までの状況だ。

外注化は大学教育の民間企業へのバラ売り

非常勤講師組合によると、桜美林大学は以前は組合との団交に誠実に応じてきたという。今回交渉に応じようとしないのは、外注化を強引に進めようとしているからではないかと感じている。

筆者は桜美林大学に取材し、2つの組合が労働委員会に救済を申し立てたことをどのように受け止めているのか聞いた。広報担当者は「団交を拒否しているわけではない」と説明する。

「首都圏大学非常勤講師組合との団体交渉については、慣例の通り、組合のしかるべき代表者と、学園のしかるべき担当者との間で、落ち着いた状態で話し合いたいと考えています。また東京ゼネラルユニオンについては、ルールが定まっていない中では交渉はできませんとお伝えしています。ルールが整えば、団体交渉をさせていただきたいと考えています」

大学側は団交に参加する人数やルールなどを理由にして、団交に応じない姿勢をいまのところ崩していない。しかし、本質的な問題は、団交の開催ではなく、外注化による非常勤講師の雇用への影響を説明していないことと、外注化が果たして適切なのかどうかということではないだろうか。

文部科学省は英語の授業の外注化が認められる例として「英語の授業全体を専任教員が進行しつつ、コミュニケーション部分を外部講師に担当させる」ことを想定している。全面的な外注化は認めていないのだ。この点についても大学側からの説明はない。首都圏大学非常勤講師組合の志田昇委員長は、桜美林大学でこのまま外注化が強行された場合、他の大学でも一気に外注化が進む恐れがあると警鐘を鳴らす。

「外注化は桜美林大学だけの問題ではありません。人件費を抑制するため、日本中のかなりの大学ができることなら英語の授業を外注化したいと考えているはずです。大学の教育が、営利企業にバラ売りされようとしているのです。

これは延期が決まった大学入学共通テストの英語民間試験と同じ構図ともいえます。外部の営利企業に授業や試験を丸投げしようとする大きな流れがあるのは間違いありません。国や大学が責任を持って教育をすべきだということも、改めて訴えていく必要があると考えています」

桜美林大学が団交に応じるのか、団交に関係なく外注化について説明をするのかは現時点では不明だ。来年度の契約について話し合う時期が近づくなか、非常勤講師の大量解雇という事態に発展するのかどうか、注視する必要がある。

(文=田中圭太郎/ジャーナリスト)

↧

November 29, 2019, 6:42 am

■Withnews

∟●

上智大の外国人元助教が訴える「不当解雇」抗議の署名サイトに1500筆(2019年11月23日)

上智大学の元助教が、准教授へ昇進できなかったのを理由に雇用契約を打ち切られたのは、「審査に問題がある」などの不当な措置だとして、大学を運営する学校法人上智学院を相手取り、地位の確認などを求める訴訟を、東京地裁に起こしました。元助教は韓国系アメリカ人です。学生の中には大学側の対応に抗議する留学生もおり、ネット上では1500人以上の署名が集まりました。元助教の雇用契約打ち切りから、外国人研究者の活用、ポスドクなど「高学歴ワーキングプア」の問題について考えます。

何が起きたのか

訴えているのは、9月まで上智大国際教養学部の助教だったクッキ・チューさん(48)です。専任教員を求める上智大の公募で採用されたチューさんは、2014年9月から、助教として任用されました。「グローバリゼーションと文化政策」「アジア横断的メディアの流れ」「大衆文化におけるジェンダーと身体」などを専門分野としています。

訴状などによると、チューさんは採用時に雇用契約書とは別の覚書を大学側と交わしていました。覚書では、助教の任期を「5年以内」とし、「この期間に准教授以上に昇任できない場合は、任用を解く」と定められています。大学側はこの覚書に基づき今年7月、助教だったチューさんに雇用契約の満了を通知。任用から5年となる9月に契約は終了となりました。

この間、チューさんは4回、昇任審査を申し立てましたが、昇進は実現しませんでした。弁護側は「資質、業績、勤務態度などが正当に評価されず、適正な審査が行われたとはいえなかった」としています。

特に2017年7月に申し立てた3回目の昇任審査については、11月の国際教養学部人事教授会で「准教授への昇任推薦人事が承認された」にもかかわらず、翌年2月に同じ教授会でその決議が撤回されたと主張。「理由があいまいで、到底納得できない」としています。

また4回目は申し立てをしたものの、審査が開かれず「門前払い」に。「昇任が実現できなければ身分を失うかもしれないチューさんに対して、審査を拒否したという事実には合理的理由を見いだせない」と訴えています。

大学側の主張は

チューさん側は先行して今年8月、チューさんの地位保全を求めた仮処分を東京地裁に申し立てています。この争いの中で大学側は3回目の審査について、「准教授への昇任審査は、教授会後の常務会や理事会での審議を経て決定されるので、大学として准教授の承認をしたことは一度もない」。4回目についても「研究業績が3回目と有意な変更がなかったため、申し立てを否決した」と反論しています。

また、チューさんの雇用について大学側は、覚書などに基づき、任期付きの契約であったと主張。解雇ではなく、任期を満了したものだとしてます。これに対して弁護側は、チューさんが採用された専任教員という立場は「期間の定めのない契約」だとし、「大学側は期間の経過をもって、契約の終了を主張することはできない」と争っています。

今回の件に関して、大学側は取材に対し次のような回答をしました。

「当法人としては、法令、諸規定、個別契約等に則り、本件を適正に対応しております。本件につきましては、現在、法的手続が継続しており、当法人の主張は同手続において明確にしておりますので、個別・具体的な回答は差し控えさせて頂きます」

学生に人気だった「チュー先生」

チューさんが契約を打ち切られた9月20日、上智大学の北門では、大学側の対応に抗議するデモがありました。所属する労働組合「全国一般労組東京南部」のメンバーとともにマイクを握ったチューさんは「5年間で4回も昇進を申請したにもかかわらず、大学は認めなかった。学部から受けたハラスメントのせいだ」などと訴えました。

チューさんの横には「上智大学はハラスメントによる不当解雇を撤回しろ!」「上智大学国際教養学部のハラスメントを隠蔽するな」などの横断幕。夏休み中だったため、留学生が多い国際教養学部では多くの学生が帰省中でしたが、それでも、チューさんの訴えを見守る教え子の姿がありました。

バイトの休み時間を利用し、デモの応援に駆けつけてきたネパール人女子学生は、「チュー先生が一番好きで、尊敬する先生」と話しました。

「好いところと悪いところを、はっきりするタイプ。女性としても、強くていい」

この日は上智大の夏の卒業式の日だったこともあり、チューさんの授業を受けたことがある卒業生たちも訴えに足を止めていました。

台湾出身の留学生は「非常に正直な態度を取り、まっすぐな性格」とチューさんを評しました。ネパール人の学生は、「授業は情熱的でパワフル」「授業内容が面白く、勉強になる」。例えば、初心者にはわかりにくい哲学者の話をするときも、日常から想像できる事例を交えながら説明してくれて、とても勉強になったそうです。

日本人の学生にとっても、チュー先生の授業は人気だったようで、日本人の男子学生は「人気投票すれば、上位3位に入る」と話しました。

「情熱的に教え、学生一人一人をきちんと見つめて、面倒見のよい先生です」

そして、署名サイト「チェンジ・ドット・オルグ」では8月にチュー先生を応援するページ「上智大学での教授に対するハラスメントを止めさせよう!Stop the Harassment at Sophia University」が作られ、現在、1500筆以上の署名が集まっています。

↧

November 29, 2019, 6:44 am

■

毎日新聞(2019年11月25日)

精神的不調を認識していたにもかかわらず、正当な理由のない欠勤として扱い懲戒解雇にした処分は裁量権を逸脱しており違法として、京都大元職員の女性(50)が大学側に地位確認を求めた訴訟の判決で、京都地裁(藤田昌宏裁判長)は25日、請求を認め解雇は無効と判断した。……

↧

↧

November 29, 2019, 6:24 pm

↧

December 8, 2019, 5:44 am

■

九州看護福祉大学を正常化する会

∟●

裁判での和解について

豊田教授は裁判所に懲戒処分の執行停止を申し立てを行いました

大学内の様ざまな不正の実態および不正疑惑を追及した豊田保教授にたいし、学校法人熊本城北学園は懲戒委員会を設置し、懲戒委員会の答申に基づき、学校法人理事長は、7月9日、豊田教授に6か月間の懲戒処分を下しました。豊田教授は直ちに裁判所に懲戒処分の執行停止を申し立て、その結果、3か月の職務の自粛という和解が成立し、10月10日に豊田教授は大学に戻ることができました。みなさまのご支援に、九州看護福祉大学を正常化する会は、深く感謝申し上げます。

……以下略。

↧

December 8, 2019, 5:47 am

↧

December 8, 2019, 6:02 am

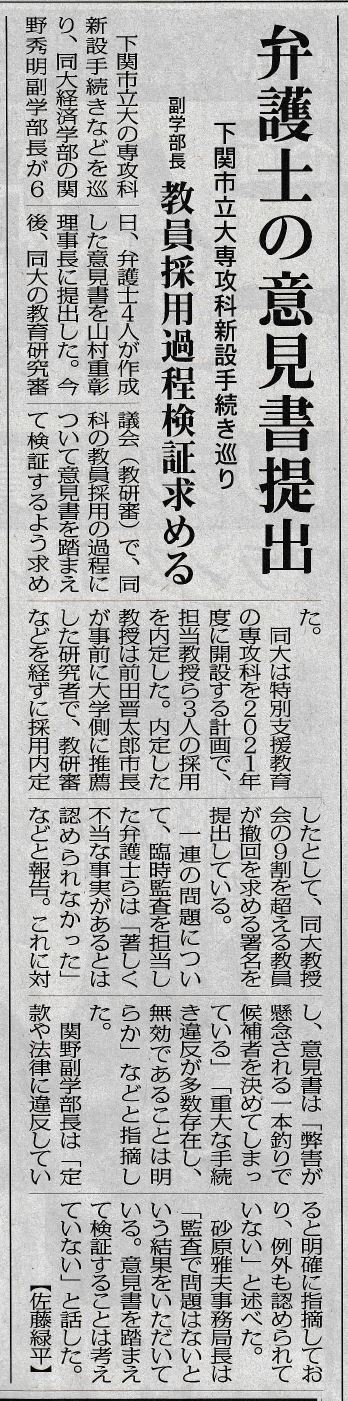

朝日新聞(山口・下関)2019年12月07日

![%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A320191207.JPG]()

↧

↧

December 8, 2019, 6:06 am

↧

December 13, 2019, 6:47 pm

髙木秀男『基本的人権としての自由をめぐる攻防――大学人・知識人・文化人たちの戦前・戦中・戦後』科学堂、2019年12月9日、707-708頁。

「第4の事件として、2015年に起きた明治学院大学不当解雇事件を紹介したい。この事件は、大学当局が寄川条路教授に無断で授業を録音し、無断録音を告発した寄川教授を逆に懲戒解雇した事件である。大学当局の真の狙いは、大学の運営方針に批判的な教員をマークし、授業内容を盗聴し、使用している教科書の検閲を行なって弾圧の材料とし、大学から排除することにあった。そのため、この事件はまさに学問の自由や教育の自由が争点となって裁判で争われた。事件の核心については、寄川条路編著の『大学における〈学問・教育・表現の自由〉を問う』(135)に詳しいので参照されたい。この本は、主として裁判所に提出された憲法学者の、この事件に対する優れた意見書によって構成されている。

中でも志田陽子武蔵野美術大学教授の「懲戒における適正手続の観点から見た解雇の有効性」は、私立大学教授の懲戒解雇事件という「学問の自由」や「教育の自由」に直接関わる問題を、日本国憲法と労働関係法に基づいてまず判断のための原則を論じたうえで、その原則に照らして懲戒処分手続が適正であったかどうか、詳細かつ丁寧に理路整然と論を進めて「本件解雇は無効」との結論を出しており、筆者の憲法学者としての並々ならぬ力量が一読してわかる傑出した論文となっている。

大学教員も労働法による各種の権利保障を受ける被雇用者である。労働者の権利保障の背後には、日本国憲法による人権保障の要請が存在する。また一方で、大学教員の職務には、憲法23条によって保障される「学問の自由」という枠組みの中で研究および教育活動を行なうという特殊性があるために、その雇用のあり方や勤務実態についても特有の要素を考慮すべき部分がある(135)。

本件はこうした複合的な要素を含む事件であり、ここで生じている法的論点は、大学内部における慣習的対処と、労働者としての大学教員に対する法的権利保障という両者の背後に存する、憲法論上の緊張関係が顕在化したものである。したがって、本件における労働法上の論点を考察する際にも、憲法を議論の射程に含めなければならない。このような観点から志田教授は、この意見書で被告による原告への処遇が、憲法上の基本的人権、具体的には「法の適正手続」「表現の自由」および「人格権」に照らして不当なものでなかったかという点を考察した(135)。この意見書は、いま多くの大学で起きている不当解雇事件(110)に普遍的に使える貴重な内容を含んでいるので、基本文献としてぜひ多くの人に読んでもらいたいと思う。

なおこの裁判で東京地裁(江原健志裁判長)は2018年6月28日、被告が原告に対してなした解雇は、解雇権の濫用にあたり無効であると判示し、原告が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し給与の支払いを命じた。ただしこの裁判は、現在も東京高裁で引き続き争われている(136)。

参考文献

(110)ホームページ「全国国公私立大学の事件情報」(http://university.main.jp/blog/)

(135)寄川条路編『大学における〈学問・教育・表現の自由〉を問う』法律文化社(2018)

(136)寄川条路「明治学院大学――実況中継「明治学院大学事件」」『情況』2019年冬号」

↧

November 26, 2019, 6:24 am

■

京都新聞(2019/11/25)

136日間の長期欠勤を理由とした懲戒解雇処分は不当だとして、京都大元職員の女性(50)が京大に対して、懲戒処分の取り消しを求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。藤田昌宏裁判長は、京大側が女性の精神的不調の回復に向けた対応を検討していなかったとして「懲戒解雇は無効」と判断し、元職員の訴えを認めた。

判決によると、女性は1991年から京大で事務職員として勤務。2015年10月末ごろから、幻覚や妄想などの精神的不調が生じ、京大側から精神科受診を勧められていた。その後、職場のパワーハラスメントなどを理由に17年3月から欠勤。京大側は、女性に聴取するなどの懲戒手続きを行い、正当な理由なく長期間欠勤を繰り返しているとして、18年2月2日付で懲戒解雇処分とした。

藤田裁判長は判決理由で、女性の欠勤は「15年10月末ごろからの精神的不調と連続性を有する」と推認。懲戒手続きの段階でも不調を疑うことは可能だったとして「精神科医への受診を再度勧めたり、受診を命じたりするなどの働き掛けや回復に向けて休職を促す対応を採ることが考えられた」と指摘した。

その上で、京大側がそうした対応を検討せず懲戒解雇としたのは、京大の就業規則の禁止事項「みだりに勤務を欠くこと」には当たらないとして、「懲戒解雇は懲戒事由を欠き、無効」と結論づけた。

京都大広報課は「判決文を読んでおらず、コメントできない」としている。

↧