↧

下関l市大専攻科設置、「要望」巡り食い違い

↧

文科省が下関市大に助言、事案は規定に則らぬ恐れ

↧

↧

下関市立大学を私物化するな 市長による教員の縁故採用は許されるのか モリカケに通じる問題の性質

■長周新聞

∟●下関市立大学を私物化するな 市長による教員の縁故採用は許されるのか モリカケに通じる問題の性質(2019年9月21日)

下関市議会9月定例会で本紙記者でもある本池涼子市議は18日、一般質問に立ち、下関市立大学に新しい専攻科を設置する動きが9割の教員の反対を押し切って強引に進められている問題について追及した。その質問と答弁の要旨を紹介する。 本池 下関市立大学への専攻科の設置について質問する。9月11日付の毎日新聞で報道され、既にご存じの方も多いかと思うが、「日本の大学のシステムとして想定されていないこと」がこの下関の街で、下関市長や元副市長たちがかかわった下関市立大学で起こっているという事実に衝撃を受けている。 その記事の見出しには「教研審経ずに計画進行」「理事長(元副市長の山村氏) 市長の要望受け担当教員採用」「教員9割が撤回求める」とあり、「ガバナンス上大いに問題」として、大学のガバナンス(統治)に詳しい明治学院大の石原教授の話として、「学内にこれまでなかった組織をつくるときには、従来いる専門家(教員)の意見を聞きながら進めるのが当然だ。そもそも、事前に教育研究審議会で承認を得ない限り、教育研究の中身に関わる人事やカリキュラムを決めることはできない。日本の大学のシステムとして想定されていないことを市長と理事長が決めているということは、大学のガバナンス上、大いに問題がある」との意見が紹介されていた。 何度も申し上げるが、「日本の大学のシステムとして想定されていないこと」が下関市立大学では起こっているというのだ。……(以下,省略,あとは当該新聞記事で)

↧

龍谷大学事件、「大学自治のあり方」訴訟-それは学生たちの訴えから始まった

以下に,龍谷大学事件に係わり,『Agendaアジェンダ;未来への課題』第66号(2019年秋号)<発行;アジェンダ・プロジェクト>に掲載された寄稿文を掲載います。

http://university.main.jp/blog/bunsyo/2019Agenda.pdf

↧

「学問の自由」シリーズの第2弾が発行、寄川条路編『大学の危機と学問の自由』法律文化社

ブックレット「学問の自由」シリーズの第2弾が発行されました。 ■寄川条路編『大学の危機と学問の自由』法律文化社、2019年。 (A5判、全66頁、1000円+税、ISBN978-4-589-04026-8) https://www.hou-bun.com/cgi-bin/search/detail.cgi?c=ISBN978-4-589-04026-8 https://www.amazon.co.jp/gp/product/4589040263/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2 ■概要 「学問の府」であるはずの大学が、いまサバイバル時代を迎え危機に瀕している。その危機のほころびとして大学権力が教員を排除するリアルな実態とその深刻さを問うとともに、本来の大学の公的役割や倫理の構築を提言する。日本の大学が直面する危機を知り、それを乗り切ることで「大学における学問・教育・表現の自由」を守ろうとする闘いの書がついに誕生。 ■内容 ハラスメントをねつ造され解雇された宮崎大学事件、授業の無断録音の告発によって解雇された明治学院大学事件、傷害をもつ教員が教壇から排除された岡山短期事件など、いま大学において、本来あってはならない事件が横行している。その深刻さを問うとともに、倫理学・哲学からあるべき大学像や大学倫理の構築を提言する。 ■目次 序 章 大学教授とは何か?(小川仁志) 第1章 明治学院大学「授業盗聴」事件とその後(寄川条路) 第2章 大学人の理性の「公的使用」(福吉勝男) 第3章 国立大学法人化による教授会運営の変化(野中善政) 第4章 岡山短期大学「障害者差別」事件(山口雪子) 終 章 人間学的「学問の自由」を求めて(石塚正英)

↧

↧

下関市立大・専攻科設置問題、「引くわけにはいかない」市長による市議会答弁

↧

元教授3人の解雇は「無効」 淑徳大に賃金支払い命令

■朝日新聞

∟●元教授3人の解雇は「無効」 淑徳大に賃金支払い命令(2019年5月23日)

学部の廃止にともなう解雇は不当だとして、淑徳大(千葉)の元教授3人が地位確認などを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。春名茂裁判長は3人の主張を認めて解雇は無効だとし、大学側に未払いの賃金や手当など計5382万6094円を支払うよう命じた。 判決によると、淑徳大は2017年3月に国際コミュニケーション学部を廃止した際、希望退職募集に応じなかった3人を解雇した。3人は翌月に雇用継続などを求め、提訴した。 春名裁判長は、大学の経営状態から人員削減の必要性は高くなく、同じ時期に新設した学部に異動させることも可能だったと認定。新設学部の教員を決めてから3人を解雇した経緯などから「原告らを大学から排除しようとした疑いが払拭(ふっしょく)できない」と指摘し、「解雇権を乱用したものであり、無効」とした。 原告の一人であるジグラー・ポール氏は判決後の記者会見で「職場復帰し、教育や研究に積極的に献身していきたい」と話した。大学を運営する大乗淑徳学園は「承服できない理由がある結果のため、控訴を検討している」としている。 淑徳大は、この3人が労働組合を結成して団体交渉を求めたのを拒否し、中央労働委員会から17年10月に不当労働行為を認定された。さらに中労委の認定取り消しを東京地裁に訴えたが今年2月に敗訴し、現在控訴している。

↧

札大の雇い止め訴訟 元准教授の控訴棄却 札幌高裁

■北海道新聞

∟●札大の雇い止め訴訟 元准教授の控訴棄却 札幌高裁(2021/09/24)

札幌大に違法に雇い止めされたとして、元特任准教授の女性(45)が同大を相手取り、解雇の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、札幌高裁であった。冨田一彦裁判長は、雇用の打ち切りは大学側の採用の自由の範囲内とした一審札幌地裁判決を支持し、女性側の控訴を棄却した。 判決によると、女性は2010年度にロシア語担当の特任教員となり、1年ごとに契約を更新。大学側は15年度の契約更新時に「17年度以降の雇用を保障しない」との条項を契約書に加え、17年2月に同3月末で契約を打ち切ると通知した。 判決理由で冨田裁判長は「大学側は、14年3月の雇用に関する説明会で、数年後の雇用の継続は約束できないと女性に伝えていた」と指摘。大学側は契約打ち切りを断言しておらず、契約更新を期待する合理的理由があったなどとする女性側の主張を退けた。 判決後の記者会見で女性は「労働者の権利保護に逆行する残念な判決」と述べた。札幌大は「これまで主張してきたことが認められたものと受け止める」とコメントした。 労働契約法は、有期労働者が契約更新を期待することに合理的理由がある場合、使用者は更新を拒めないと定める。

↧

京都工芸繊維大、いきなり懲戒解雇は「粛清だ」 元副学長が大学を提訴へ

朝日新聞

∟●いきなり懲戒解雇は「粛清だ」 元副学長が大学を提訴へ(2019年9月20日)

大学と権利を共有している特許契約で不正をしたとして、京都工芸繊維大(京都市左京区)に懲戒解雇された元副学長が近く、大学側に解雇処分の取り消しを求める訴えを京都地裁に起こす。元副学長が取材に明らかにした。 元副学長が設立したベンチャーは、薬のカプセルに応用できるたんぱく質を作る方法の特許を大学と共有していた。大学は12日、元副学長が2015年に英国企業と特許の使用契約を無断で結び、17年には関連特許の申請時に大学を出願人から勝手に外したとして、同日付で懲戒解雇したと発表。その際、元副学長が一連の行為が発覚しないよう大学事務局職員に働きかけていたとも説明した。 元副学長は取材に「使用契約は大学の了解を得て進めていた。関連特許の申請も、大学が決裁を滞らせたため、やむなく出願人から外し、後から追加する予定だった」と主張。事務局への隠蔽(いんぺい)協力の働きかけも否定し、「弁解の機会も不十分のまま、いきなり懲戒解雇するやり方は『粛清』だ」と訴えている。 大学の担当理事は取材に「訴状が届いていない段階でのコメントは差し控える」と話した。

↧

↧

明海大学の組合役員に対する不当解雇事件、東京高裁における勝利和解にあたっての声明

■東京私大教連

∟●明海大学の組合役員に対する不当解雇事件、東京高裁における勝利和解にあたっての声明

<明海大学の組合役員に対する不当解雇事件> 東京高裁における勝利和解にあたっての声明1.東京高等裁判所(以下、「東京高裁」)において、明海大学教職員組合(以下、「組合」)の執行委員である教授を学校法人明海大学(以下、「法人」)が懲戒解雇したことについて、東京高裁より、法人による懲戒解雇は無効であるとの判断が示され、法人が懲戒解雇を撤回し退職金および違法解雇の慰謝料を支払うとともに、懲戒解雇撤回を学内で公示するなどの名誉回復措置を取ることを前提として、法人が返還を求めている通勤手当の一部を当人が支払うという和解提案がありました。この内容で、2019 年 9 月 24 日に和解が成立しました。 2.本件懲戒解雇は、以下に述べるとおりきわめて不当なものでした。 ①この懲戒解雇は、組合が 2017 年 1 月 13 日に、東京都労働委員会へ不当労働行為(団交拒否・支配介入)の救済を申し立てたこと(2019 年 8 月 21 日に全面勝利命令、理事会が中央労働委員会に再審査申立)への報復として、また「見せしめ」として強行された組合攻撃です。同教授は、組合結成時から書記長をはじめとする組合役員を務めてきました。そうした同教授に対して、明海大学理事会(宮田淳理事長)は、組合が不当労働行為救済申立を行った直後に通勤手当についての追及を開始し、前例を無視した勝手なルールをでっち上げて、過去 10 年にわたり通勤手当を不正受給していたとして懲戒解雇を強行しました。 ②同教授は、2017 年 3 月末日で定年退職の予定でしたが、法人は、そのわずか2週間前に懲戒解雇を強行し、勤続 29 年の退職金を不支給としました。これにより、同教授の就学中の2人の子どもの養育をはじめとする人生設計は破壊され、また大学教員・研究者としての名誉が著しく傷つけられることにより、退職後の教育・研究活動の継続に重大な支障が生じています。そればかりか法人は、懲戒解雇撤回を求める同教授の提訴に対し、通勤手当の「返還」を要求する反訴を起こし、同教授の生活をさらに困窮させようとしました。 ③このような不当解雇について、東京地方裁判所立川支部(以下、「一審」)は 2019 年 3 月 27日、懲戒解雇を無効とし、法人に対して、退職金および違法解雇の慰謝料の支払いを命ずる勝利判決を言い渡しました。 3.東京高裁で提示された前述の和解提案は、法人の控訴を退けて一審と同じく懲戒解雇処分を違法とし、一審判決にはその性質上含まれない名誉回復措置が盛り込まれたものであることから、裁判官の強い和解の勧めがある中で、同教授の名誉回復を第一に重視するとともに、今後の労使関係の改善を前進させるために、組合はこの高裁の和解提案を受けることにしたものです。このたびの和解は、本件懲戒解雇が、大学教職員の権利を侵害した違法な解雇であることを法人が公的な場において認めたものです。私たちは法人に対し、教職員に対する権利侵害を繰り返すことなく、組合に対する不当労働行為をやめ、教職員および教職員組合の権利を尊重し、正常な労使関係を確立することを強く求めるものです。2019年9月24日 東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連) 明海大学教職員組合 支援する会

↧

特許不正契約で解雇の前副学長、京都工芸繊維大を提訴

■産経

∟●特許不正契約で解雇の前副学長 京都工芸繊維大を提訴(2019.9.27)

大学と共有する特許使用の権利で不正行為をしたとして、京都工芸繊維大(京都市左京区)を懲戒解雇された同大の森肇前副学長(60)が27日、解雇処分は無効として大学側に地位確認と慰謝料など約1100万円を求める訴訟を京都地裁に起こした。 大学は平成27年1月、森氏が設立した企業と英国企業との間で特許契約を不正に締結し、大学が単独出願するはずだった別の特許で大学を外して出願したなどとして、森氏を懲戒解雇処分。一方、森氏は訴状で、大学との共同特許は実際は森氏の企業の単独特許で、大学を外した特許の出願については大学側が手続きを故意に怠ったと主張。懲戒権の乱用だと訴えている。 森氏の代理人弁護士は「過去の問題を不当に蒸し返しており、次期学長と目される森氏に対する大学側の『粛清』だ」と指摘。大学は「訴状を見ておらずコメントできない」としている。

↧

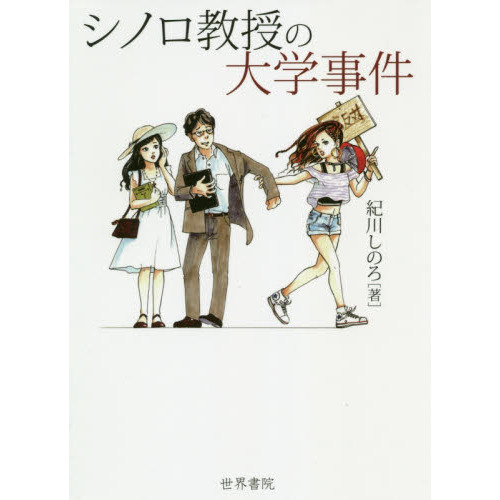

「明治学院大学事件」が小説になった!「日本の大学の病弊を象徴する大事件」が文庫で登場!

「明治学院大学事件」が小説になりました。 「日本の大学の病弊を象徴する大事件」が文庫で登場! ■紀川しのろ『シノロ教授の大学事件』(世界書院、2019年10月) (文庫、全219頁、750円+税、ISBN978-4-7927-9581-8) https://books.rakuten.co.jp/rb/16083040/ https://www.amazon.co.jp/gp/product/4792795818 ■概要 大事件勃発! 平成の世の大学案内をつとめてきたシノロ教授が、なんと「令和学院大学」で解雇処分に? 授業の盗聴事件が発覚し、シノロ教授の講義を受けたい学生が猛反発。令和の世の学問の独立と大学自治をゆるがす大事件。はたしてその背景にある陰謀とは。これは学問と大学をめぐるミステリーだ。 ■内容 本書は、「明治学院大学事件」の小説化で、ミッションスクールの「令和学院大学」を舞台に大学教授の受難を描いたフィクションです。若者の半数以上が大学に進学し大学の数が多すぎて余っている現代、教授の人員削減のために策を弄する大学側の思惑と、それを阻止するための作戦を展開する学生たちの行動がユーモア溢れる筆致で描かれています。学生たちに絶大な人気のあるラクタン倫理学の「シノロ教授」を主人公に、「シノロ教授の登場」「シノロ教授の災難」「シノロ教授の逆襲」「シノロ教授の教訓」という起承転結でアカデミックな世界で巻き起こった事件を形而上学的弁証法等も交えて描いたキャンパス小説であり、今時の大学や大学生たちの生態を揶揄しているような諧謔味が最大の特色ともなっています。 ■目次 1 シノロ教授の登場 シノロ教授の倫理学――カントかヘーゲルか 大学生が求める倫理――プラトンのアカデメイア 人気科目ランキング――ボランティア学とは 多人数授業は抽選科目――イギリスの古典派経済学 少人数授業は不人気科目――孔子と孟子 人数制限はクレームの嵐――ギリシア語のスコレー 抽選登録のひみつ――アリストテレスの形而上学 履修登録の秘訣と裏技――儒教の王道 シノロ教授の授業ガイダンス――マルクスの下部構造 倫理とは何ぞや――広くて浅い教養 2 シノロ教授の災難 大学当局のマル秘作戦――ヘーゲルの弁証法 シノロ教授を狙え――孫子の兵法 秘密録音される授業――法律か倫理か 仕掛けられた罠――人の道とは 左手に聖書、右手に日の丸――相対主義的寛容論 教養部主任の尋問――リベラルアーツ対パターナリズム 自白を迫る誘導尋問――世界史の変革 学びたい科目を学びたい――アイデンティティーの哲学 雇われの身――リベラリズムとリバタリアニズム 欠席裁判のゆくえ――信じるものは救われるか? 3 シノロ教授の逆襲 イケメン弁護士・草薙五郎の登場――該当性と相当性 学長への挑戦状――やむを得ず、法的措置を講じます 哲人三銃士の共闘――デカルトとデリダ 哲学者の生き方――人間ぎらいの倫理 学生の意向はいかに――授業評価のアンケート 相手を説得する――倫理的に正しい行為か自爆テロか 弁護士・草薙五郎の再登場――1億円の慰謝料請求 教授会、多数派で強行採決か――公正中立とは ガチで総選挙――キルケゴールの実存主義的選択 シノローズ結成――言論の自由を守れ! 4 シノロ教授の教訓 研究・教育・社会活動・校務――大学教授の仕事 令和学院大学のドン・キホーテ――倫理を問いただす 独立自尊か間柄の倫理か――福沢諭吉と和辻哲郎 シノローズ登場――神さまの声か学生の声か 作戦名は〈シノロ准教授の恋〉――プラトンからマルクスへ 機動隊の突入――ルターの宗教改革 クビを切るか反省文を書くか――虚勢を張るか去勢されるか 「無」の存在証明――西洋の形而上学 懲戒処分取消等請求事件――証拠裁判主義 実利よりも倫理――ライプニッツの充足理由律

↧

札大雇い止め訴訟、元准教授が上告

■北海道新聞(2019/10/08)

札幌大に違法に雇い止めされたとして、元特任准教授の女性(45)が同大を相手取り、解雇の無効などを求めた訴訟で、女性側は8日、雇用打ち切りを適法とした9月24日の札幌高裁判決を不服とし、上告した。 札幌高裁判決は「大学側は雇用継続を約束できない旨、3年前に女性に伝えていた」と認定。大学側は契約打ち切りを断言しておらず、更新を期待する合理的理由があったなどとする女性側の主張を退けていた。 女性は取材に対し「非正規労働者が使い捨てにされる現状を変えたい」と述べた。同大は「上告状を確認しておらず、コメントは控えたい」とした。 労働契約法は、有期労働者が契約更新を期待することに合理的理由がある場合、使用者は更新を拒めないと定める。

↧

↧

札大雇い止め訴訟、セクハラ被害を判断しない高裁判決

■リアルエコノミー

∟●札大雇い止め訴訟、セクハラ被害を判断しない高裁判決(2019/09/25)

札幌大学(札幌市豊平区)のロシア語担当の元特任教員の女性(45)が、違法に雇い止めされたとして札幌大を相手に地位確認などを求めていた札幌高裁の控訴審判決が24日あった。冨田一彦裁判長は「労働契約更新を期待する合理的理由がなく控訴人(元特任教員)の主張は採用できない」として控訴を棄却、一審の札幌地裁判決を支持した。また、女性が元副学長から受けたセクハラ・ストーカー被害を大学に相談したことが雇い止めに影響したとの主張は「無関係」と退けた。(写真は、札幌高裁の入っている札幌市中央区の裁判所) 女性は、札大ロシア語学科を卒業し東京外国語大学修士課程を卒業。札大は2010年当時、卒業生から優秀な人材を採用して末永く働いてもらう目的を掲げて女性を採用した。その後、女性は特任教員として教職課程も担当、「特任教員が教職課程の担当になったことは過去になかったため、17年度以降も雇用継続への期待を持つ理由があった」と主張したほか、教授会への参加など特任教員の業務範囲を超えて各種会議への参加を課せられていたことも労働契約更新を期待させたなどと主張。 大学は14年3月の契約更新時に「16年度末までの雇用の継続は確実だが、労働契約が1年ごとに更新される以上、2年後、3年後の雇用の継続を約束することはできない」と回答したことや教授会への参加はオブザーバーとしてのものであり、会議等への出席も義務付けられていなかったと主張。 冨田裁判長は、女性の主張に「雇用契約更新に係る期待の合理性との関連性は認められないため控訴人の請求は理由がない」と一審判決を支持した。 女性は10年12月から15年7月までの4年半にわたって元副学長からセクハラを受け、学内の苦情相談員に被害を申し立て、大学側は副学長の研究室を移動させた。このセクハラ被害については大学側も記録を残している。女性はセクハラ・ストーカー被害を大学に申し立てたことに対する報復措置として雇い止めを強行したとも主張したが、冨田裁判長は「無関係」と断じ、このことが雇い止めと関係するかの判断はしなかった。

↧

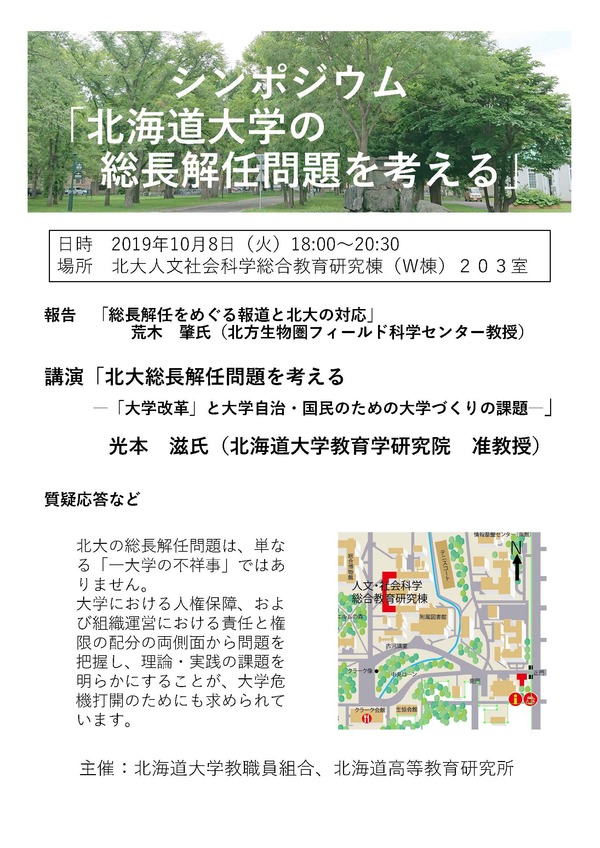

シンポジウム「北海道大学の総長解任問題を考える」

↧

札幌大・雇い止め特任准教授の上告と鈴木学長辞任を巡る点と線

■リアルエコノミー

∟●札幌大・雇い止め特任准教授の上告と鈴木学長辞任を巡る点と線

札幌大学(札幌市豊平区)のロシア語担当の元特任准教授の女性(45)が、違法に雇い止めされたとして札幌大を相手に地位確認などを求めていた訴訟でその女性は8日、札幌高裁が控訴を棄却した判決(9月24日)を不服として上告した。それと同時進行するように札大の鈴木淳一学長(68)が任期途中で辞任する。何らかの関係があるのだろうか。(写真は、札幌大学中央棟) 女性は、札大ロシア語学科を卒業し東京外国語大学修士課程を卒業。札大は2008~9年当時、度重なるロシア語特任教員の突然の退職で困り、長期にわたり働いてもらうことを目的に卒業生から優秀な人材を採用する方針でその女性を採用。その後、女性は6回の契約更新をして特任准教授としては初めて教職課程も担当。また、教授会や各種業務などにも特任教員の校務を超えて出席を課せられていた。このため労働契約更新の期待する合理的理由があったと主張。 9月24日の控訴審判決で冨田一彦裁判長は、「労働契約更新を期待する合理的理由がなく控訴人(元特任准教授)の主張は採用できない」と棄却、札幌地裁判決を支持した。 高裁の審理から女性側は元副学長から受けたセクハラ・ストーカー被害を大学に相談したことが雇い止めに影響したとの主張を加えた。この点について冨田裁判長は、「労働契約が更新されると期待を抱いたかどうかは無関係」と退けたものの、セクハラ・ストーカー被害の事実は認定している。 女性は上告について、こうコメントしている。「改正労働契約法を悪用した違法な雇い止めが全国的に横行しており、非正規労働者は精神的にも経済的にも極限状態に置かれています。人間が部品のように使い捨てにされる社会に未来はありません。この悪循環を断ち切るために、最高裁判所には、改正労働契約法19条に関する規範・指針となる判断を示していただきたい」 なお、控訴審判決が出る数日前に札大鈴木淳一学長は法人側に辞任届を提出、任期途中の11月15日付で辞任することになった。鈴木学長はその女性の札大学生時代のロシア語担当教授で、女性が特任教員に採用された後も鈴木氏の授業を代講するなど師弟関係だった。鈴木氏は、女性が元副学長から受けたセクハラ・ストーカー被害とも関係しており、女性の雇い止めにも関わったとされる。 鈴木学長の任期は21年3月末までだったが、突然の辞任届提出は札大教員の間でも波紋が広がっている。女性の控訴審判決と上告、それと同時進行している鈴木学長辞任は点と線で関連しているのか。

↧

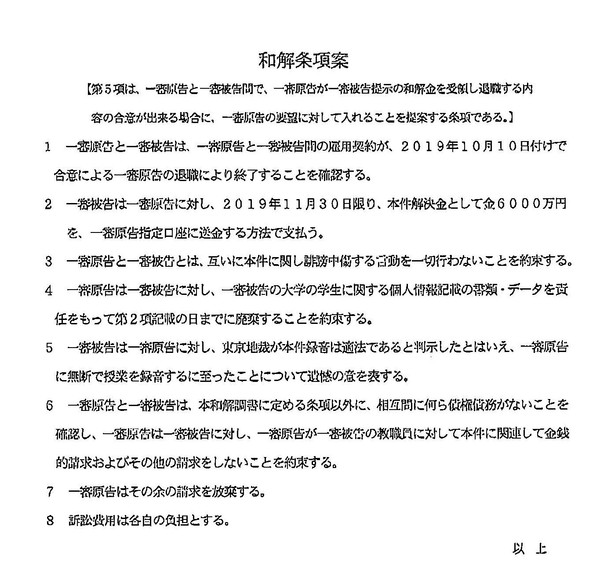

明治学院大学事件、大学が盗聴を謝罪し和解案を提出

↧

↧

下関市立大学、「戦後の大学が保障されてきた専門家によるピア・レビュー体制を破壊する計画が進行中」石原俊・明治学院大学教授が批判

■論座

∟●「戦後文教行政の「最後の一線」が決壊する」より抜粋

下関市立大学は、経済学部のみの小規模な単科大学ながら、前身の短期大学から数えれば60年以上の歴史をもつ、西南日本の名門公立大学だ。この大学をめぐっていま、戦後の大学が保障されてきた専門家によるピア・レビュー体制を破壊する計画が進行中である。 今年5月末、前田晋太郎・下関市長(安倍首相の元秘書)が、下関市大の理事長(元副市長)や学長ら幹部を市長室に呼び出し、インクルーシブ教育(または特別支援教育)の「専攻科」を学内に新設し、市長が推薦した特定の候補者を教員として採用するよう要請した。 市長の意向を受けた下関市大の法人幹部は、教育・研究に関する学内の最高審議機関である教育研究審議会(教研審:国立大学の教育研究評議会に相当)を招集して、3名の教員候補者の採用について承認を取り付けようとした。だが、学内教員・研究者からなる審査委員会による業績審査、教授会への諮問といった、人事に必要な手続きを一切経ていないとして、教員の大多数が猛反発するなか、教研審は流会となってしまった。 ところが大学法人幹部は、経営に関する学内の最高審議機関である経営審議会(経営審:国立大学の経営協議会に相当)を開催して「専攻科」新設方針を決定し、さらにその後まもなく、3名の候補者に対して「内定」を通知したのである。これは、「教育研究に関する規程の制定・改廃」「教員の人事」等について教研審の審議が必要であるとする、下関市大の定款(学則)さえもないがしろにする行為だ(朝日新聞9月19日朝刊 山口版、毎日新聞9月11日朝刊 山口・下関版)。 こうした異常事態を受けて8月に入ると、文部科学省高等教育局大学振興課法規係が大学側に対し、「教員採用手続の適切性に疑義が生じていることは好ましくない」としてメールで「助言」をおこなった。担当官は、「教授会に対する意見聴取を経ずに採用を内定とすること」が、「学内規程に則らない手続となっているおそれがある」としたうえで、「全学教授会、学部教授会の位置づけや権能を明確にするよう学則を見直した上で、学内規程に沿った適切な手続を採ることが必要になる」と述べた(『山口民報』9月15日)。文科省から下関市大への事実上の指導であった。 ところが8月末、下関市当局は大学側に一切の相談もなく、もちろん学内の教研審や経営審の審議を経ることもなく、大学の定款変更の議案を市議会に提出した。この議案は、教研審の審議事項から「教育研究に関する規程の制定・改廃」「教員の人事」等を除外し、非研究者を多数含む新設の理事会がこれらの権限を吸収するというものだった。当然にも市議会野党議員から批判が相次いだが、9月26日(「あいトリ」への補助金不交付決定と同じ日だ!)、与党会派(安倍首相に近い会派)などの賛成多数によって、議案は原案通り可決されてしまったのである――加えて本件では、市議会与党会派議員の一部と大学経営審委員の一部に、それぞれ重大な利益相反の疑惑があるのだが、本稿ではあえて横に置く――。 戦後日本の大学は、憲法23条の原則のもと、教育内容・研究内容やカリキュラム、研究者・教員の人事に関しては、学内に従来から所属する専門家の審査や審議を経て決められるという、ピア・レビューに支えられた自治制度を維持してきた。ましてや戦後日本の大学制度は、行政(政府・自治体)の長や議会が教育研究内容や教員・研究者の人事を左右することなど認めていない――新設部局・コースのおおまかな方向性を行政権力が大学側に要請することなら認められているが――。日本の大学のガバナンスにおいて、想定されていないこと、あってはならないことが、いま下関市の行政権力によって進められているのだ。 文科省側は下関市大側に対して、専門家による最低限のピア・レビュー(人事評価委員会による業績審査、教授会への諮問、教研審での審議)を経ることを含め、学則にしたがった手続きをやり直すよう「助言」した。これに対して、下関市当局は、後出しジャンケンで自らの「違法」行為を追認する定款(学則)改正をおこなったことになる。言葉は悪いが、文科省の指導は、下関市の行政権力によってコケにされたというわけだ。文科省は25万都市の首長と市議会与党から、完全に「足元をみられている」。

↧

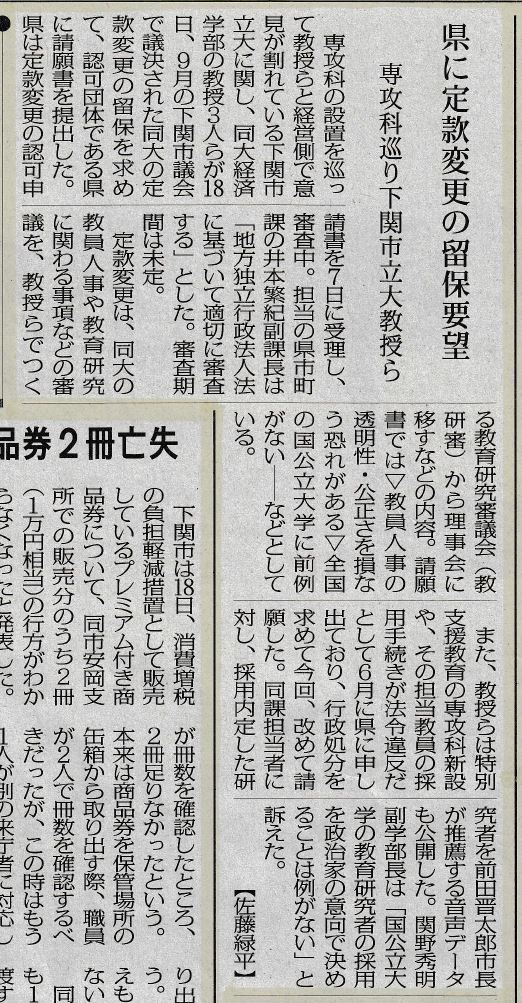

下関市大、専攻科巡り教授ら県に定款変更の留保要望

↧

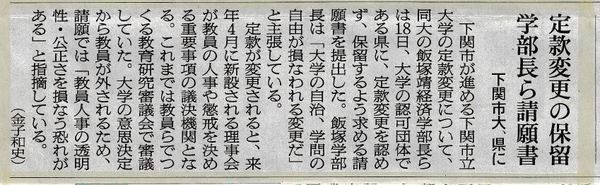

下関市大、県に定款変更の留保 学部長ら請願書

↧